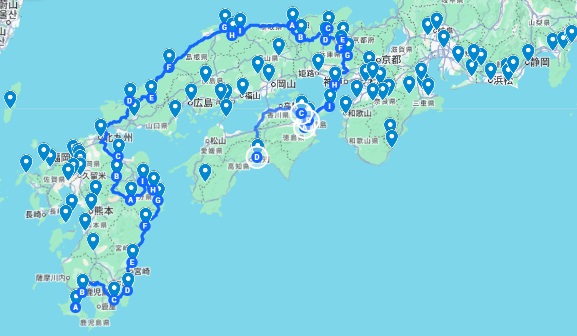

九州東側北上そして中国・四国へ

車でお城巡りに特化して回らせて頂いていますが一部を除きやはり平日はゆっくり見て回れますね。また繁栄した大名、没落していった大名、城を巡りながらいろいろ考えさせられます。人の命を大事にしたであろう領民を大切にしたであろう大名がやっぱり最後は繁栄しているような気がします。まぁ、戦国は殺らなければ殺られる時代、そんな一言で片付けられないのも事実なんでしょうね。。

以下、3月中盤のお城巡りを訪問順に記載します。

3月15日 土曜日 9日目続き

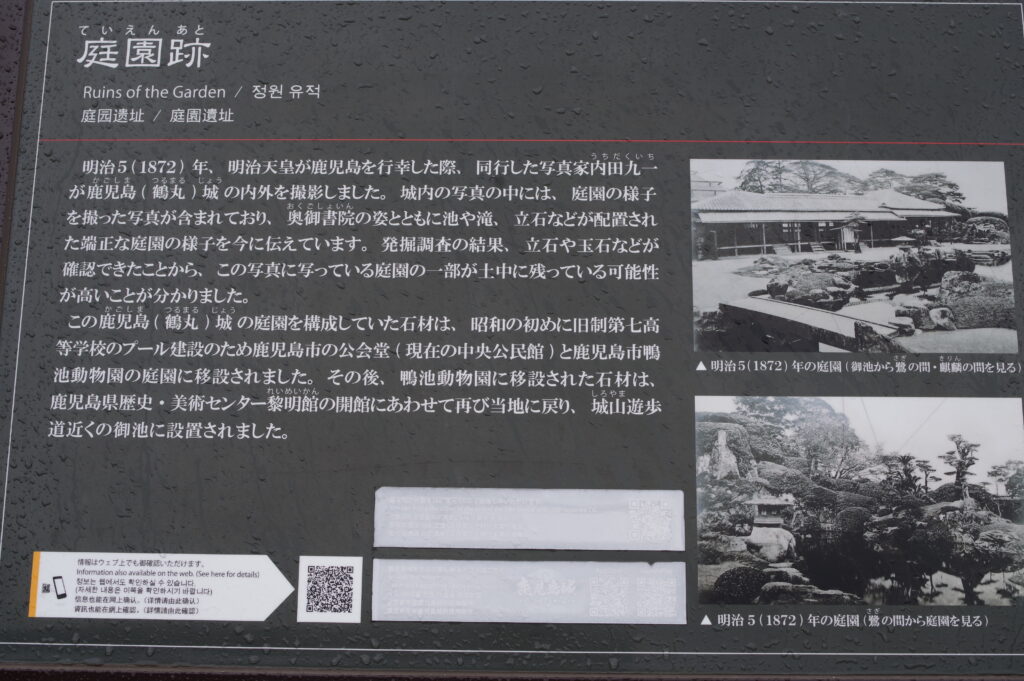

31 鹿児島城(鹿児島県) – 日本100名城 No.97番

島津薩摩藩の居城。石垣と大きく立派は御楼門が再建されている。下写真のように実際は広大なエリアになりますが本丸跡は現在は黎明館という歴史博物館になっています。スタンプはこの黎明館にて押印できました。結構雨が強く降っていて堀などの写真は断念しました。

32 志布志城(鹿児島県) – 続日本100名城 No.197番

南北朝時代からの南九州の要害。石垣や空堀が良好に残る山城。知覧城と同じくシラス台地に築かれた城。雨上がりでぬかるんでましたがいくつかある中の内城へ登城させて頂きました。スタンプは志布志市埋蔵文化財センターで押せました。

33 飫肥城(宮崎県) – 日本100名城 No.96番

伊東氏と島津氏の間で約100年間争いがあったが明治まで280年続いた伊東氏の城。(すごい!)石垣と復元された枡形門、空堀、土塁が見学できます。スタンプは飫肥城歴史資料館にて押印。ここでは伊東氏ゆかりの貴重な資料を見ることができました!オビジョウ。。何度読んでも読みを忘れてしまうのは私だけでしょうか。。「食べ物が豊かで栄えた土地、実り多き土地」という意味らしいです。

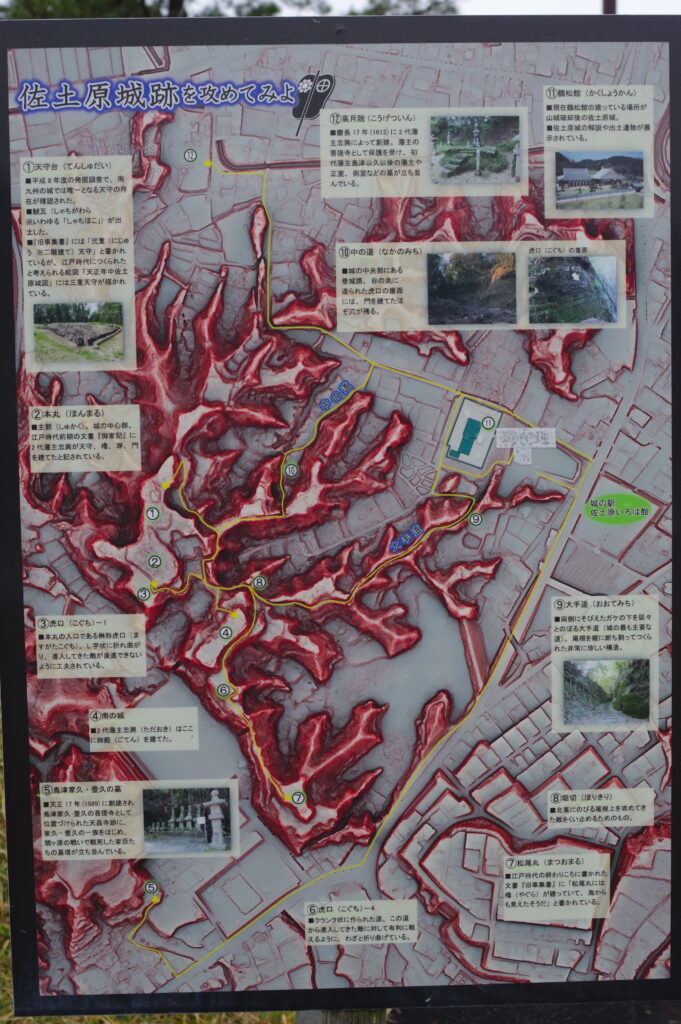

34 佐土原城(宮崎県) – 続日本100名城 No.196番

田島氏、伊東氏、島津氏と支配が変わっていった城。復元御殿と歴史館が整備される。この日は夕方到着で門はすでに閉じられていました。残念。。城巡りは午後3時頃に到着しないと余裕で登城や見学は難しいですよね。スタンプは宮崎市城の駅「佐土原いろは館」で押印できました。いろいろ販売してましたよ。いずれちゃんと登城したいと思います!

3月16日 日曜日 10日目

35 延岡城(宮崎県) – 続日本100名城 No.195番

巨大な石垣「千人殺し」で知られる近世城郭跡。駐車場は完全に住宅街の中に小さめの無料駐車場があちこちにありました。あいにくの雨でしたが「千人殺し」ですか。石垣のどれか一つを抜き取ると一気に崩れてそこにいる千人を殺してしまう。(こわっ)でもそそり立ち感が素晴らしいですね。いろいろ支配は変わりましたが明治を迎えたころは内藤氏だったようです。スタンプは二の丸広場管理事務所に置いてありました。

36 佐伯城(大分県) – 続日本100名城 No.194番

山頂の石垣遺構が雄大。山麓には歴史資料館。とのこともこの当日は歴資料館前のイベント広場でイベントを行っており駐車できない状態(佐伯城や歴史思資料館だけの駐車場ではない模様)でハザードをつけたまま駐車場内路駐!で佐伯市歴史資料館でスタンプを押させて頂きざっと見学させて頂き下記写真を撮って退散いたしました。貴重な遺構を見ていないので悔しいですね。。

37 臼杵城(大分県) – 続日本100名城 No.193番

臼杵湾に面した海城。築城はキリシタン大名の大友宗麟によって築城。現存する門や石垣群がかなり急な丘によく残っていて素晴らしいですね。スタンプは臼杵市観光交流プラザ(臼杵城跡大手門前)で押せました。

38 大分府内城(大分県) – 日本100名城 No.94番

堀と石垣が美しい城郭。江戸時代に大火で天守なども焼失したがその後再建はされなかったとの事。天守台は残っていて登れます。城主が日根野氏の時代に明治を迎えます。水堀、石垣美しいです。夜はライトアップしているそうできれいでしょうね。スタンプは大手門に置いてあり押すことができました。

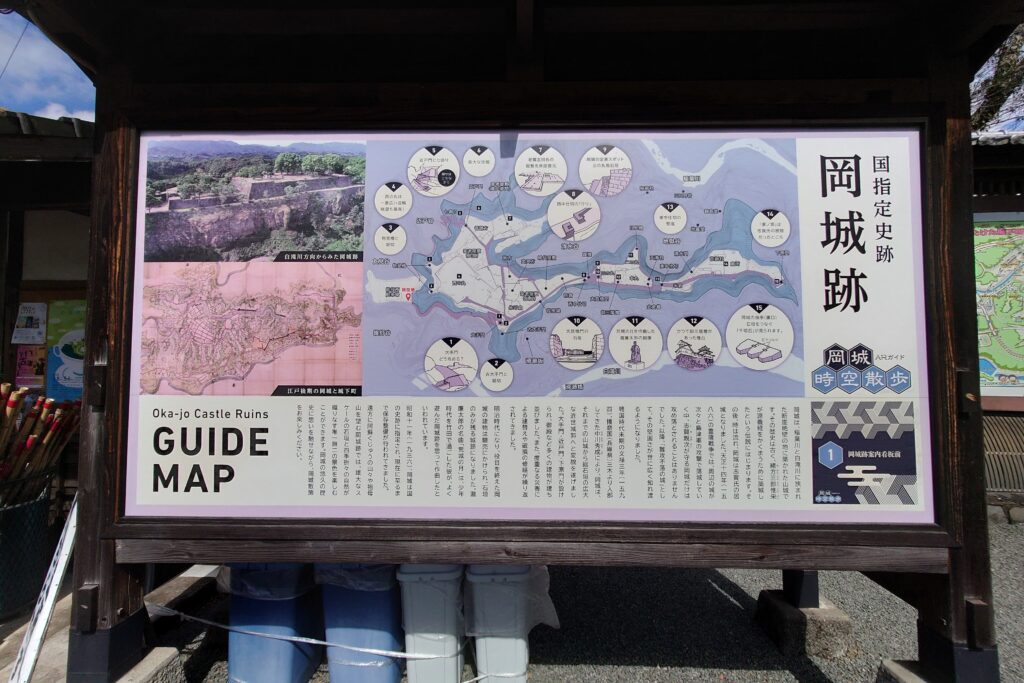

39 岡城(大分県) – 日本100名城 No.95番

標高325 mの天神山山頂に築かれた天然の断崖を利用した難攻不落の山城。大規模石垣の名城。豊臣九州征伐以降は中川氏の居城。しかしこの岡城は「ラピュタ感がある城ベスト3」には必ず入るのではないでしょうか。それぐらいいい感じです!階段横の丸みをおびた手すりというか壁が特にいい感じです。岡城天満神社が本丸にあり、巫女さん?の方もいらっしゃいました。(誰もいない山頂神社が多いので少しびっくりしました。おきれいな方でしたよ。)名城スタンプは料金所で押すことができました。

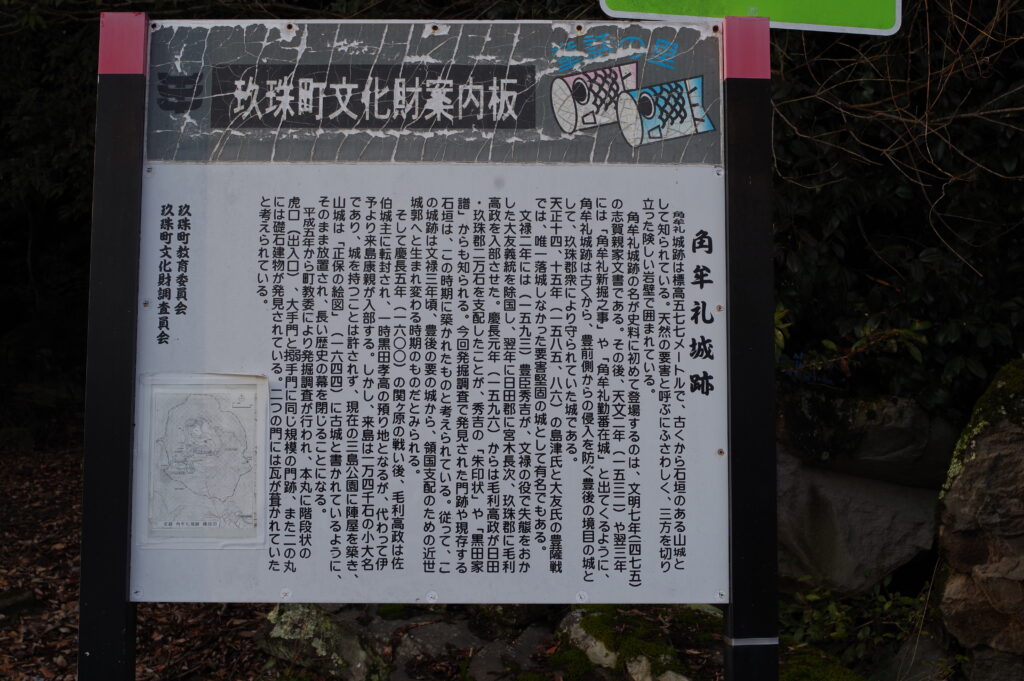

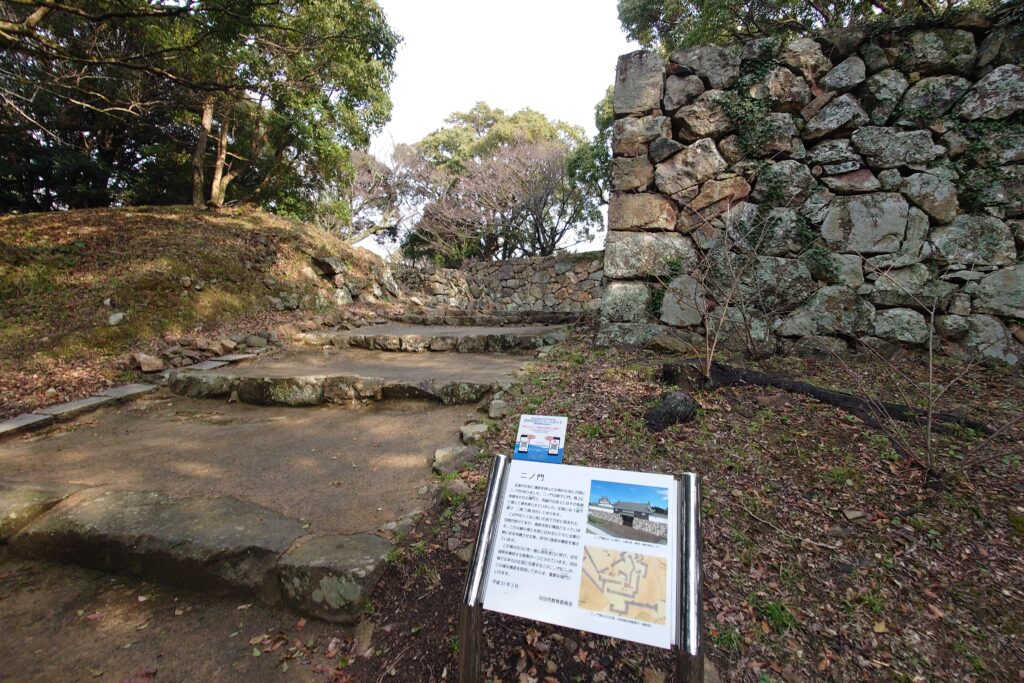

40 角牟礼城(大分県) – 続日本100名城 No.192番

中世の山城遺構が良好に残る。堅固な構え。スタンプは豊後森藩資料館で押せましたがタイムオーバーで資料見学はできませんでした。その後、城跡へ車で行きましたが暗くなり初めでしたので車で行ける三の丸跡までとしました。戦国と近世の狭間にある城郭がよく残っていて、その変遷を実感できるそうですよ。城主も森氏 → 大友氏領 → 毛利高政 → 来島/久留島氏と変遷してきているようです。

3月17日 月曜日 11日目

41 中津城(大分県) – 続日本100名城 No.191番

豊臣秀吉から豊前を与えられた黒田孝高(官兵衛)が、津留川の河口沿いに築城。天然の水堀で囲まれ、「日本三大水城」の一つ。石垣は官兵衛期の自然石と、細川忠興期の積み直し石垣が共存しています。実はこの日は天守内拝観はお休みの模様で工事などしていました。工事の方に聞いてもスタンプ?ということで中津市観光課にお電話で問い合わせをさせて頂きまして確か駅前の観光案内所で押すことができました。城巡りでは何度か数か所でその土地の観光課の方とお電話させて頂いていますが皆さんご親切なので助かります!!ありがとうございます!!(^_-)-☆

九州より本州へ。

42 萩城(山口県) – 日本100名城 No.75番

関ヶ原の戦いで敗れた毛利輝元が減封されて築城。指月山を背にした海辺の名城跡。天守跡石垣や水堀、その石垣などの遺構が残っています。1月に雨の中登城しましたがスタンプのため再登城。入城料金所にて押印できます。

43 津和野城(島根県) – 日本100名城 No.66番

「山麓から約200 mの比高」を誇る山城で、「天空の城」とも称され、石垣群が壮観。リフトで登城可能。関ヶ原後に坂崎直盛が入城し大規模な高石垣を伴う近世城郭へ刷新し江戸期は亀井氏が居城。どこかで聞いた千姫(家康孫 豊臣秀頼妻)を奪って妻にしようとした事件の坂崎直盛(宇喜多姓を改名)ですか。。。それはそれとして城は素晴らしいです。眺めも素晴らしいです。ここも天空の城シリーズベスト3に入るのではないでしょうか。スタンプはリフト乗り場で押せました。

3月18日 火曜日 12日目

44 浜田城(島根県) – 続日本100名城 No.170番

日本海を見下ろす山城。石垣と眺望が魅力。古田重治が築城しその後松平家、本多家などが居城。1866年、長州藩との戦争で藩主の松平武聰(たけとし)は城を放棄してすべてに自ら火を放ち退却。圧倒的長州の戦力に対し幕府援軍もなく孤立した状態で領民を守るための行動だと言われているそうです。石垣や各曲輪が残っていて当時を偲べます。実は前日夕方に到着しましたがスタンプ設置場所の浜田城資料館も濱田護国神社社務所もすでに施錠されていて押すことができなく急遽近くのビジネスホテルで一泊しての登城となりました。そういうこともあります。。。(笑)

45 松江城(島根県) – 日本100名城 No.64番

現存12天守のひとつで、国宝の名城。漆黒の外観が美しい。築城者は堀尾吉晴で、1611年完成も江戸時代の長きに松平家(不昧系)が居城。松平不昧公こと松平守信は江戸時代の名藩主にして茶の達人・文化人で有名ですね!この立派なお城で風流を極められたんですね。天守はもちろん素晴らしいですがかなり高さもある石垣や水堀も立派で美しいです。スタンプは松江城天守入口で押せました。

46 月山富田城(島根県) – 日本100名城 No.65番

尼子氏の居城。堅牢な山城遺構が残る名城跡。毛利元就との攻防戦(1565年「月山富田城の戦い」)が有名。毛利支配から堀尾氏へ。その後堀尾氏が松江城に本拠を移し廃城に。本丸まで30分くらいの山登りといったところでしょうか。曇ってはいましたが眺めも良く当時に思いを馳せながら登城させて頂きました。スタンプは登城入り口にある安来市立歴史資料館の玄関前で押せました。

47 米子城(鳥取県) – 続日本100名城 No.169番

標高90mほどの湊山に築かれ、日本海・中海・大山を一望できる絶景のロケーション。築城は豊臣家臣の中村一忠によって本格整備。も当日は落雷が発生し登城口入口でスタンバイしていましたが相当雨も降っていてやんだとしても滑りやすく危険かもしれないと判断、登城断念いたしました。スタンプは米子市立山陰歴史館の玄関前で押せました。ここは必ず登りたいですね。。。

3月19日 水曜日 13日目

48 鳥取城(鳥取県) – 日本100名城 No.63番

因幡の山城+平城の複合城郭。鎌倉時代から存在し、戦国期には山名氏、毛利氏、豊臣秀吉、池田氏などが支配。太閤秀吉の兵糧攻めが有名。小雨のなか平城の部分を登城。平城でもそこそこ高くいい眺めでした。球状石垣、初めて見ました。何のための球状なのかは所説あるそうです。。写真の門には工事中で入れませんでしたがそのほか立派な石垣、水堀など美しい遺構を見学させて頂きました。スタンプは登城口横の仁風閣(明治の洋館)手前のガイダンス施設で押印。

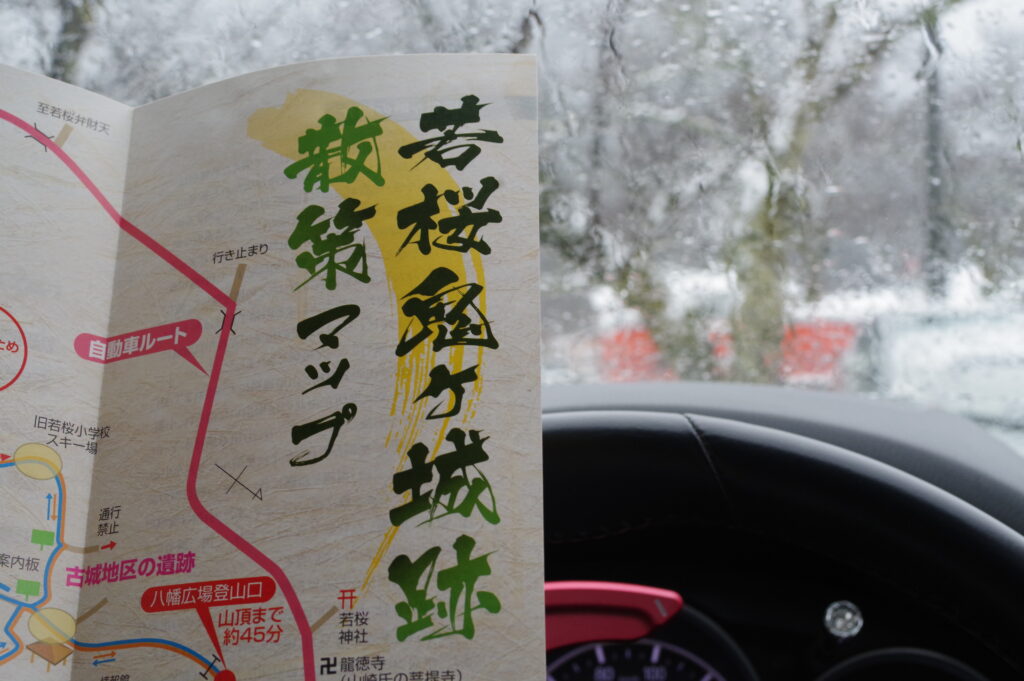

49 若桜鬼ケ城(鳥取県) – 続日本100名城 No.168番

築城は南北朝時代ごろとされ、山名氏重臣の矢部氏が築城者と伝えられている。山陰地方屈指の険しく堅固な山城で、「因幡三名城」の一つに数えられます。とのことも雪で登城断念。かなり降ってきて雪に慣れていない私の運転もやばかったです。。スタンプは若桜町観光案内所(若桜駅前)にて押させて頂きました。いつか登城してみたいですね!

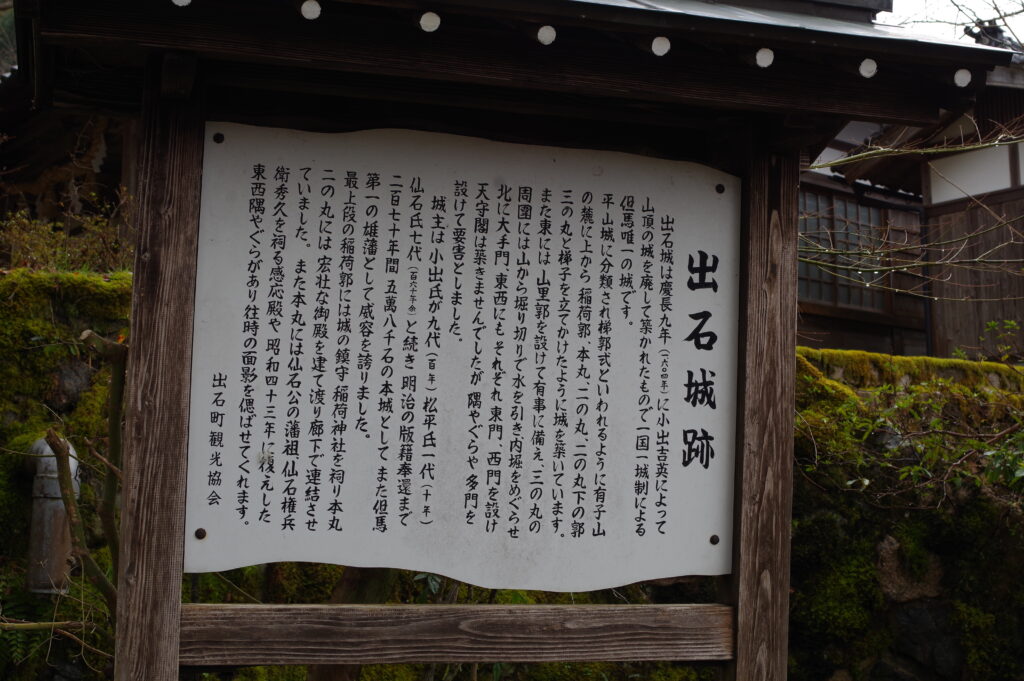

50 出石城・有子山城(兵庫県) – 続日本100名城 No.162番

城下町の風情が残る城跡。ここも鳥取城のように山城と平城の複合城。有子山城は山名氏が築いた典型的な山城。本丸など遺構が残る。羽柴秀吉による有子山城の戦いで落城し山名氏滅亡。出石城は小出氏が有子山城の麓に築城しその後仙石氏が城主となり明治まで居城。との事。雨上がりで滑りやすい判断し有子山城には登城しませんでしたが出石城は石垣・櫓門・神社などがよく整備されていました。驚いたのは麓周辺には出石そば屋さんなどがあり関西ナンバーの車で駐車場はほぼほぼ満車状態であちこち人だらけでした。スタンプは駐車場すぐ近くの出石観光センター内で押印。

51 竹田城(兵庫県) – 日本100名城 No.56番

「天空の城」「日本のマチュピチュ」として有名な山城。雲海に浮かぶ姿が有名。築城は室町時代中期山名氏の重臣 太田垣氏によるとされる。戦国末期には秀吉配下の赤松広秀が入り、近世城郭として石垣を大改修。1600年、赤松広秀が切腹し竹田城も廃城になった歴史あり。石垣の保存状態は全国屈指で本当に素晴らしい。降雪後の登城で滑りやすかったですが外国人もたくさん来られてました。駐車場からは城跡まで20分ほど歩きましたかね、駐車場からタクシーにも乗れるようです。城跡スタンプは竹田城跡料金所で押印。

52 福知山城(京都府) – 続日本100名城 No.158番

織田信長の命を受け明智光秀が丹波を平定した後、自らの拠点として築城。天守は模擬天守で再建され資料館になっていますが石垣がとてもきれいに残っています。福知山城は明智ファンには必ず行かねばならないお城ですね!中の展示資料なども映像などもありわかりやすくとてもよかったです。スタンプは福知山城天守内で押印。

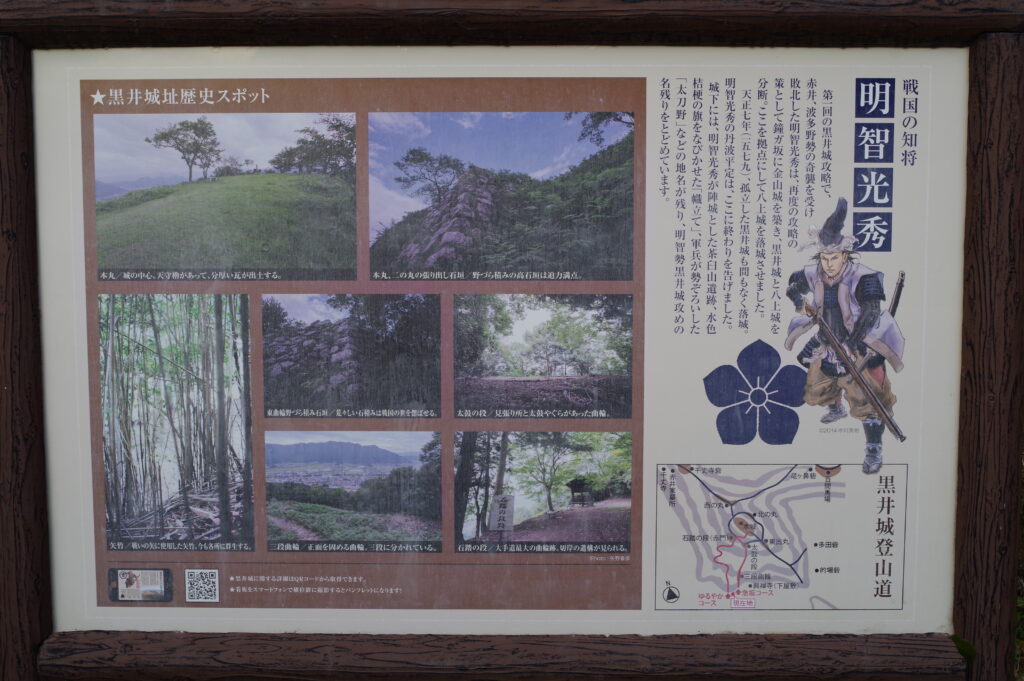

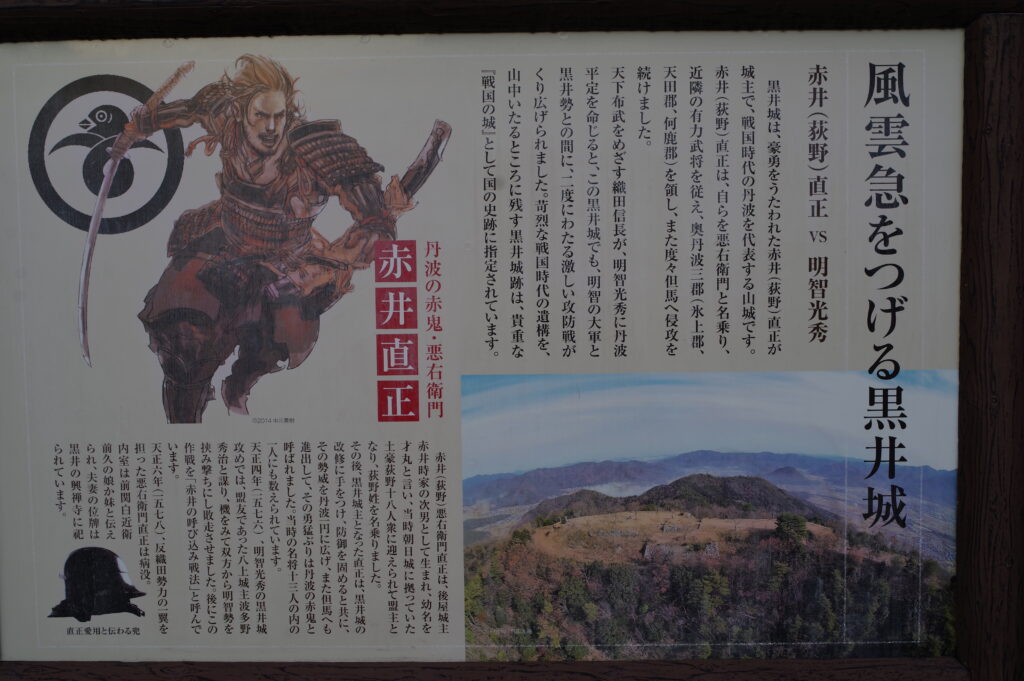

53 黒井城(兵庫県) – 続日本100名城 No.163番

丹波国を代表する戦国時代の山城。築城は南北朝時代で城主は赤井氏。明智光秀が丹波攻略を進める中で激しい攻防戦が行われた城として有名。赤井直正は「丹波の赤鬼」と称される猛将で、光秀軍を一時撃退するも、のちに病没。現在も各曲輪や石垣、土塁など残り山頂からは丹波市内や周囲の山々を一望できる。。も夕方なので登城入り口までで本格登城は断念。初の山城で夕方で一人は勇気いります。最悪下山が真っ暗、ですからね。昨今、熊とか猪とかも怖いし。行かない勇気も必要です。。(笑)スタンプは麓の春日住民センターで押させて頂きました。

3月20日 木曜日 14日目

54 篠山城(兵庫県) – 日本100名城 No.57番

篠山城は徳川家康の命で豊臣氏包囲網の一環として築城された近世平山城。築城奉行は藤堂高虎とも伝えられる。天守台はあるが天守は築かれず、代わりに大書院(藩主の居館)が中心施設だった模様。城の四方を囲む堀と高石垣、枡形虎口などが残存している。天守はなかったようですが関ケ原以降の徳川普請だけであり堀や高石垣などはほんとに立派ですばらしいです。スタンプは大書院入り口にありました。

55 明石城(兵庫県) – 日本100名城 No.58番

徳川による西国の抑えの城として築城。2つの櫓「巽櫓(たつみやぐら)」「坤櫓(ひつじさるやぐら)」が重要文化財に指定されている。松平家、本多家などが居城。天守は築かれなかったとの事ですが石垣と櫓のコラボがとても美しいです。市民のいい憩いの場公園といった感じです。登城当日は櫓内見学ができる日で中を拝見させて頂きました!スタンプは明石公園サービスセンター(明石城内)にて設置されていました。

56 洲本城(兵庫県) – 続日本100名城 No.164番

淡路島に築かれた山城で戦国時代に三好氏が築城したとされ豊臣家臣の脇坂氏が大改修。江戸時代には徳島藩(蜂須賀家)の支配下となる。石垣と曲輪跡が良好に残っています。とにかく石垣も素晴らしいし眺望も特筆に値します。一部石垣の復旧(復元?)作業されていました。ご苦労様です!スタンプは洲本市立淡路文化史料館(洲本城まで車で7分程度)で押印させて頂きました。

3月21日 金曜日 15日目

57 一宮城(徳島県) – 続日本100名城 No.176番

南北朝~戦国時代にかけて、一宮成相氏(いちのみや なりあいし)が本拠とし、のちに細川氏、三好氏、長宗我部氏、蜂須賀氏らが争奪した城。豊臣秀吉の四国征伐により長宗我部軍が一宮城で籠城したが蜂須賀軍により落城。江戸時代初頭には廃城。とのことですが山を登っていて石垣が見えた時の感動は結構上位にランクインする城です。ウォーッと思わず声に出してしまいました。それくらいここに何かあるのかな?的な山道になっています。早朝登城でしたが地元の女性の方が本丸付近で掃き掃除をしてくださっており下山のルートも親切に教えて頂きました。ありがとうございます!スタンプは登山道入口に設置されていました。あと駐車場ですが、急に現れます。ゆっくりめのスピードで向かうといいでしょう。。(笑)

58 勝瑞城(徳島県) – 続日本100名城 No.175番

戦国時代の代表的な平城で細川氏・三好氏の居城として栄える。15世紀、守護細川氏の家臣だった三好氏が勢力を伸ばし、やがて守護を凌ぐ勢力に。とくに三好長慶の時代に勝瑞は四国~畿内を支配する本拠地となったようです。城跡からは居館跡や庭園跡、瓦・石垣・建築遺構などが発掘されています。到着して一瞬、ん?お城?どこ?(笑)ですが足を踏み入れますと説明板があちこち設置されています。道路の反対側に寺院があり水堀の跡なども覗えます。スタンプは勝瑞城館跡展示館内にて押印。女性職員の方も大変親切でした!

59 引田城(香川県) – 続日本100名城 No.177番

引田港を見下ろす引田山に築かれた山城。戦国時代中期、寒川氏によって築城。長宗我部氏に制圧された後、豊臣秀吉の四国攻めの後、生駒氏の支城となるも改易になった際に廃城になった模様。港を見下ろす眺望が素晴らしく、海城的要素もある山城として貴重な城。石垣や曲輪などの遺構が良好に保存されている印象です。スタンプは讃州井筒屋敷内にて押印。昔の町割りの史跡なのでアスファルトですが道細いです。気を付けて!

60 岡豊城(高知県) – 続日本100名城 No.180番

戦国時代の四国の覇者・長宗我部氏の本拠地として知られる中世の典型的な山城。15世紀後半に長宗我部能俊が築城し戦国期に長宗我部元親がこの城から四国統一を進める。各曲輪、石垣、土塁、空堀、竪堀などの遺構が良好に残っています。ここから四国をほぼ統一するというときに豊臣に屈しなければならず土佐一国に封じられ、その後、関ケ原で西軍につき改易!、家督を継いでいた盛親はその後大坂の陣へ参陣も敗北後に捕らえられ斬首!大名として終焉する長曾我部家。何か悲哀を感じますね。。。そのおおもとになったお城ということで感慨深いです。スタンプは城と隣接しているの高知県立歴史民俗資料館内にて押印。

200名城巡りの旅3月!も中盤が終わり(60城/94城)後半へと続きます。あまり関東では聞かないけど聞いたことは確かにあるよね!大名がよく出てきて面白いと思いました。大友氏、蜂須賀氏、生駒氏、尼子氏。。。島津、毛利、山内、宇喜多、小早川、吉川、長曾我部、細川、鍋島、黒田はある程度知ってて当然ですが。。さぁ後半戦も楽しみです。。

コメント