3月旅 後半:四国から東京方面へ向かいながらお城巡り

愛媛県の河後森城からしまなみ海道を通って能島城(スタンプ)を経由して本州へ。今年すでに登城しているお城でもスタンプはないので再度の登城をしながら東京方面へ向かいました。

以下、訪問順に記載します。

3月21日 金曜日 15日目の続き

61 河後森城(愛媛県) – 続日本100名城 No.179番

築城は南北朝時代末期頃とされ、宇和郡を支配した西園寺氏の支城。戦国時代には河野氏や長宗我部氏との攻防の舞台となり、のちに藤堂高虎によって近代城郭に改修された。天守や石垣は残っていないが、本丸・二の丸・三の丸などの各曲輪などの遺構が良好に残る。とのことで夕方近くでしたが登城。各曲輪がしっかり残っていて本丸跡からはすばらしい眺望が広がっています。スタンプは中腹の第十曲輪の建物内にありました。

3月22日 土曜日 16日目

62 能島城(愛媛県) – 続日本100名城 No.178番

瀬戸内海・芸予諸島に浮かぶ小島「能島」全体が城郭化された、非常に珍しい「海城」。戦国時代、村上水軍の三家のひとつ「能島村上氏」の本拠地。島内には石垣・波止場・桟橋跡・井戸跡などの遺構が残り、発掘調査で多くの史料や武具も出土。も、現在は無人島で船で上陸可能な時期は限られているとのことで登城はしませんでした。スタンプは村上海賊ミュージアム内にて。ミュージアムから能島を望むことはできます。

63 姫路城(兵庫県) – 日本100名城 No.59番

世界遺産・現存天守。白鷺城の名で知られる名城中の名城で国宝。世界文化遺産、国宝(天守群)、重要文化財多数。別名、白く優美な外観から白鷺城と呼ばれることも。築城の始まりは南北朝時代で現在の姿は池田輝政が関ヶ原後に大改修(1601~1609年)して完成。いや、まさにキングof日本のお城、ですかね。天守といい石垣といい城郭、堀と言い、すべて揃って高次元でバランスしています。今年2度目の登城でスタンプゲットです。スタンプは姫路城管理事務所入口で押印。

64 芥川山城(大阪府) – 続日本100名城 No.159番

三好長慶の本拠。標高180mの山上に石垣と曲輪が残る。初代城主は能勢頼則、その後、三好長慶が城主となり、以降和田氏や高山右近らも入城した。本丸跡や土塁、堀切、東郭の石垣などが登山道沿いに残り、麓から約30分の軽登山で見学可能。との事も今回はスタンプのみでスタンプは高槻市立しろあと歴史館で押させて頂きました。(なぜ登城しなかったのか失念。。(^^;))

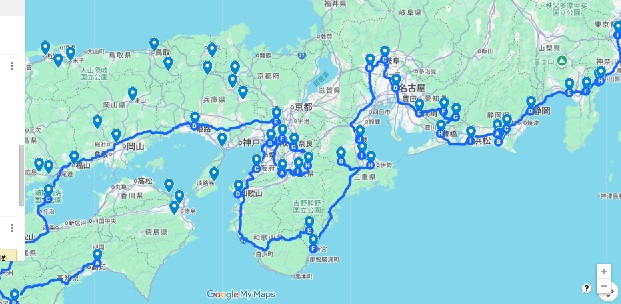

65 飯盛城(大阪府) – 続日本100名城 No.160番

戦国大名・三好氏の居城。飯盛山山頂に築かれ標高300mの登山が必要。畠山義堯の命で家臣の 木沢長政 が築造。1560年以降は三好長慶が本拠とした。曲輪、石垣などが良好に残っている。今回は車で行けるところまでとし登城はしませんでした。(前城に続き体調不良だったか?。。)スタンプは大東市立歴史民俗資料館で押印させて頂きました。

3月23日 日曜日 17日目

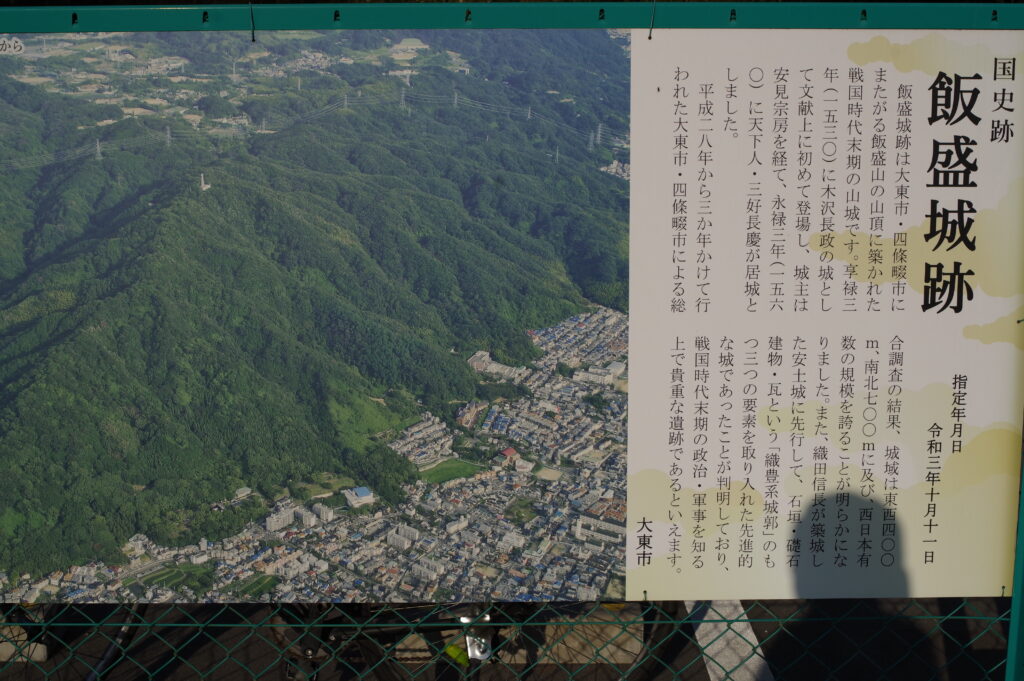

66 大和郡山城(奈良県) – 続日本100名城 No.165番

戦国期には筒井順慶が城主となり大規模改修。1585年には豊臣秀長が入封し、秀長期の改修で三重の惣堀(内堀・中堀・外堀)と石垣が整備された。 現在は追手門、追手向櫓、天守台石垣などが修復・復元されている。ここも今年2度目の登城ですね。2度とも早朝で失礼しました。何度見ても石垣は素晴らしいし、天守台からの眺めもいいですね。朝、天守に必ず登るというおじさんとお話しできて楽しかったです。スタンプは城内の柳沢文庫玄関にて押印。

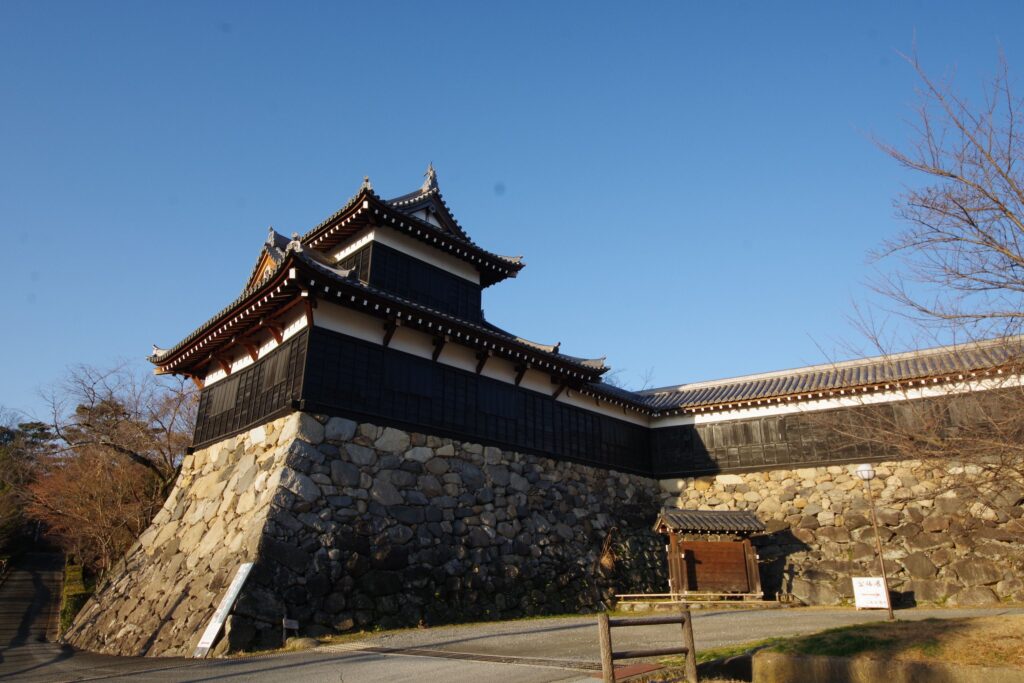

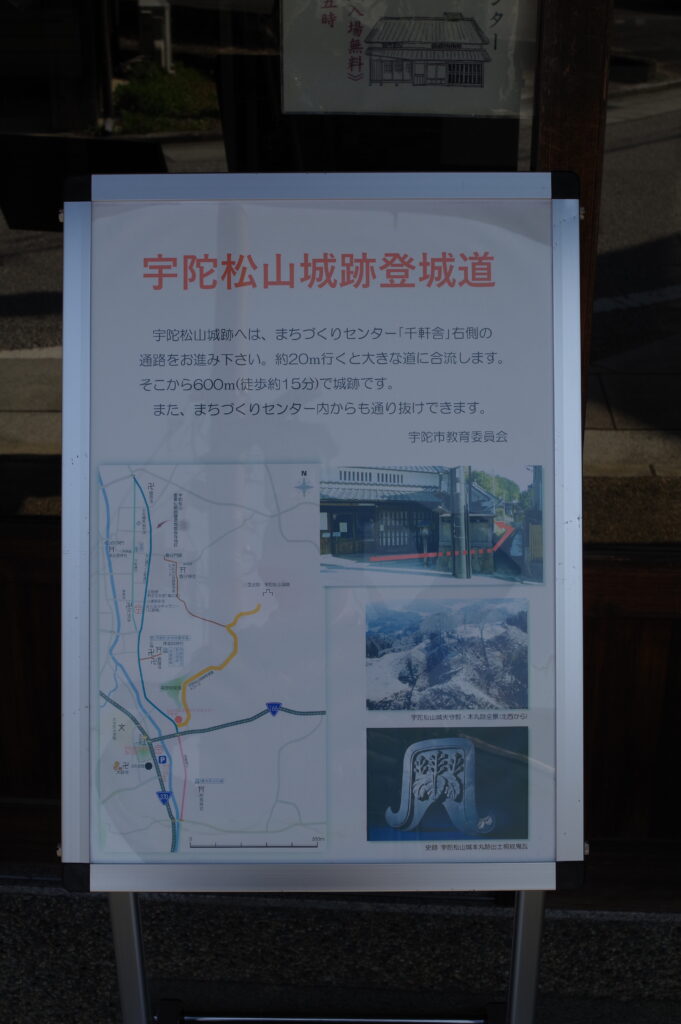

67 宇陀松山城(奈良県) – 続日本100名城 No.166番

14世紀半ば頃に宇陀三将の秋山氏により山頂に築かれた山城。大和郡山城・高取城とともに大和国支配の要をなす。大坂夏の陣後の城割で破却。石垣・土塁・堀切などの遺構が整備され登山道も良好との事。千軒舎、近くの道駅などもどこも満車状態でしたのでスタンプゲットし次へ。いづれ登城したいお城となりました。スタンプはそのまちづくりセンター「千軒舎」内にて押印。下写真私の車の後ろに1台いてこのまま登城は無理でした。千軒舎横から登城ルートです。

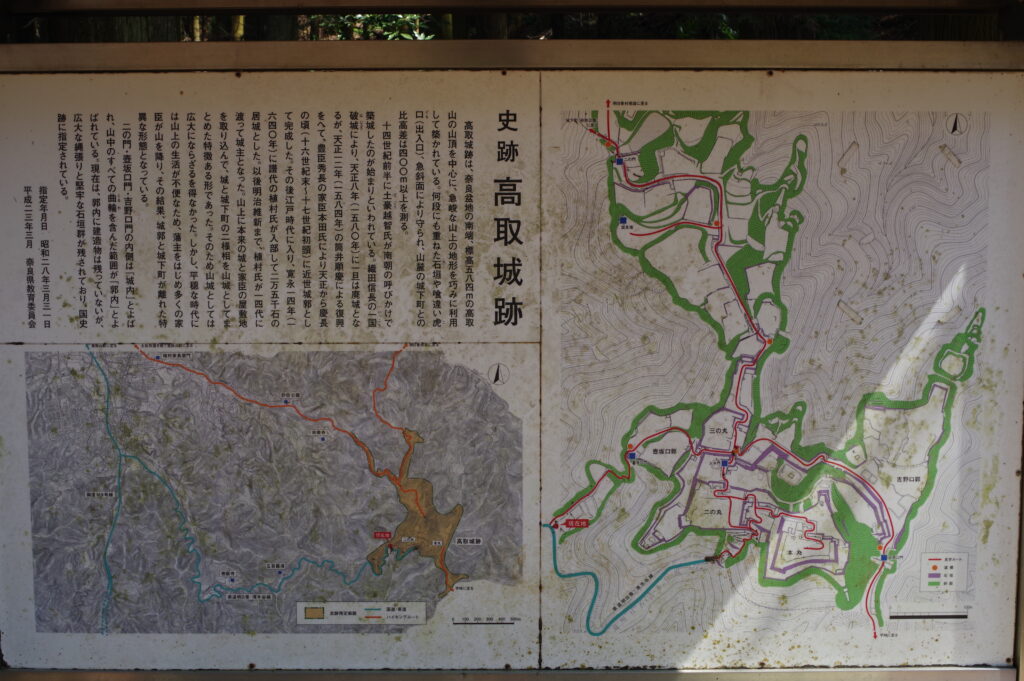

68 高取城(奈良県) – 日本100名城 No.61番

日本三大山城の一つ。巨大な石垣が山中に連なる。備中松山城、岩村城と並び、日本三大山城に数えられる。標高584mの高取山山頂に築かれ、比高390mは三大山城最大。南朝の豪族・越智氏が初めて築城し豊臣秀長の家臣・本多利久・俊政父子が大規模改修したとの事。ここの石垣はすごいですね。写真が下手でうまく伝えられていませんがよくこの山の中にこのような立派な石垣群を築きましたね。車はうまく置けば10台程度はおけそうでした。もっと麓から登山している方も大勢いらっしゃいました。スタンプは高取町観光案内所「夢創舘」にて押印。

69 千早城(大阪府) – 日本100名城 No.55番

鎌倉時代末期に南朝方の楠木正成が築城。初代城主は楠木正成。後に楠木氏が居城とし、南北朝期を通じて要所を守った。1333年の「千早城の戦い」では、僅か千余の籠城兵が幕府軍を翻弄し100日耐え抜いた伝説的籠城戦が有名。ここは金剛山へ登山する方のスタート地点のようで大勢の登山客がいました。千早城はそのほんの前半部分、といった感じです。スタンプは金剛山 山の豆腐のお店にありました。豆腐アイスクリームおいしかったです。

70 大阪城(大阪府) – 日本100名城 No.54番

秀吉築城の誰もが知る名城。復興天守と広大な石垣が見所。石山本願寺跡を利用し、大規模な石垣・堀・天守を構えた。現在の天守は1931年に鉄筋コンクリートで再建も外観は大坂夏の陣前の秀吉期天守を忠実に再現。最大高さ約20mの高石垣と幅約100m以上の広大な外堀・内堀。まじでこれはいつも圧巻です。何度目かの大阪城ですが、予想通り人が多いです。外国の方も多くオーバーツーリズムです。写真撮りづらいです。(笑)スタンプは大阪城天守閣1階 インフォメーションカウンター前で押印できました。

3月24日 月曜日 18日目

71 岸和田城(大阪府) – 続日本100名城 No.161番

豊臣秀吉の家臣・中村一氏が初めて整備し、城地として採用したとの伝承があります。現在の縄張りの基礎はその時期に築かれたとも。現在、伏見櫓・旧二の丸隅櫓など数棟の櫓が重要文化財に指定さ和泉国の拠点。復元天守と美しい庭園が魅力。堀を一回りさせて頂きましたが裏の堀に降りられる構造がきれいですし面白いですね。月曜日で城内立ち入りはお休みでしたのでスタンプは二の丸広場観光交流センターにて押させて頂きました。

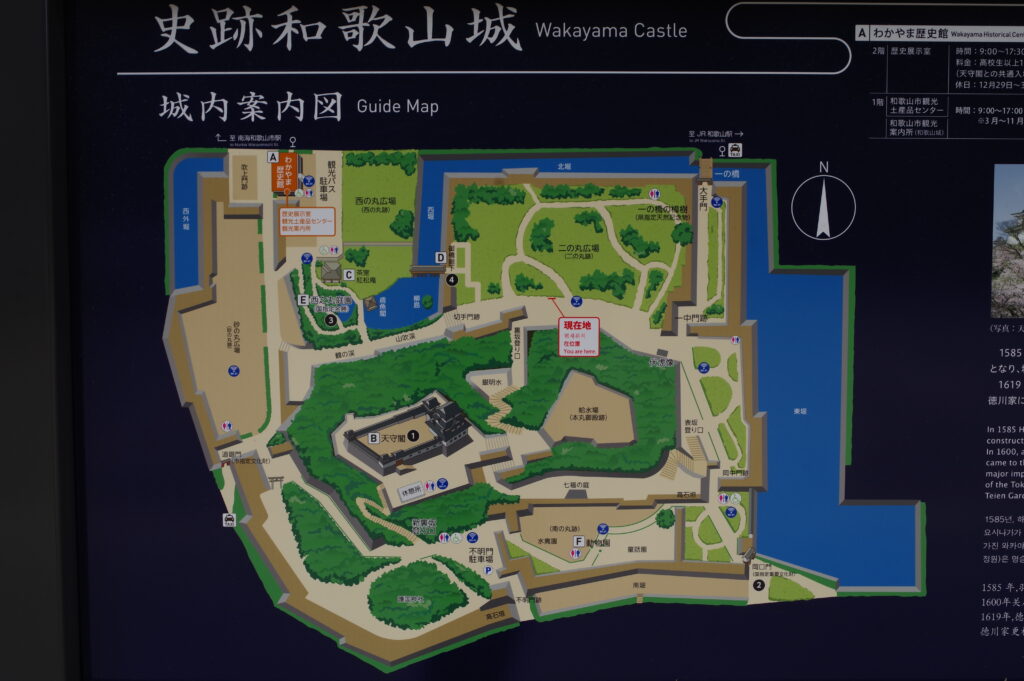

72 和歌山城(和歌山県) – 日本100名城 No.62番

豊臣秀長、浅野家を経て紀州徳川家の城として明治をむかえる。復元天守と石垣や堀が良好に残る。高石垣が各所で20mを超え天守最上階からは和歌山市街が一望。本丸に残る櫓門「挌子門」や「乾櫓」は重文。天守は江戸期の絵図をもとに鉄筋コンクリートで再建され、内部は郷土資料館として公開。徳川御三家のお城ですからね、立派な石垣と堀、城郭です。スタンプは和歌山城天守閣入口受付で押印できます。

73 赤木城(三重県) – 続日本100名城 No.155番

山中の石垣が美しい。藤堂高虎の築いた要害。豊臣秀吉の紀州攻め後、熊野地方の木材確保と北山一揆鎮圧を目的に建設した模様。石垣・堀切・土塁などが良好に残っています。なぜここにこのようなお城が?と思いましたが上記説明で納得しました。スタンプは車で5分ほど離れたの駅 熊野・板屋九郎兵衛の里で押させて頂きました。

74 新宮城(和歌山県) – 続日本100名城 No.167番

熊野山地を天然の要害とした要塞。浅野忠吉が築造開始。一国一城令で一度廃城後に再築を許可され、浅野忠吉が現在の縄張りを完成。その後水野氏が明治まで城主に。天守台跡や各曲輪の切込み接ぎや打込み接ぎの石垣がよく残っていて素晴らしいですね。。眺めもとてもいいですよ。日本一短いケーブルカーが運航していた跡あり。 尚、スタンプですが新宮市立歴史民俗資料館との事ですがグーグルマップでたどり着けず、(ほとほと困りました)新宮市観光課へお電話させて頂き、新宮駅前観光案内所にも置いてあるとの事でそこで押させて頂きました。新宮市立歴史民俗資料館としてGマップが案内してくれるんですが到着してもそこにはそのような建物は何もないという状態でした。。。。

3月25日 火曜日 19日目

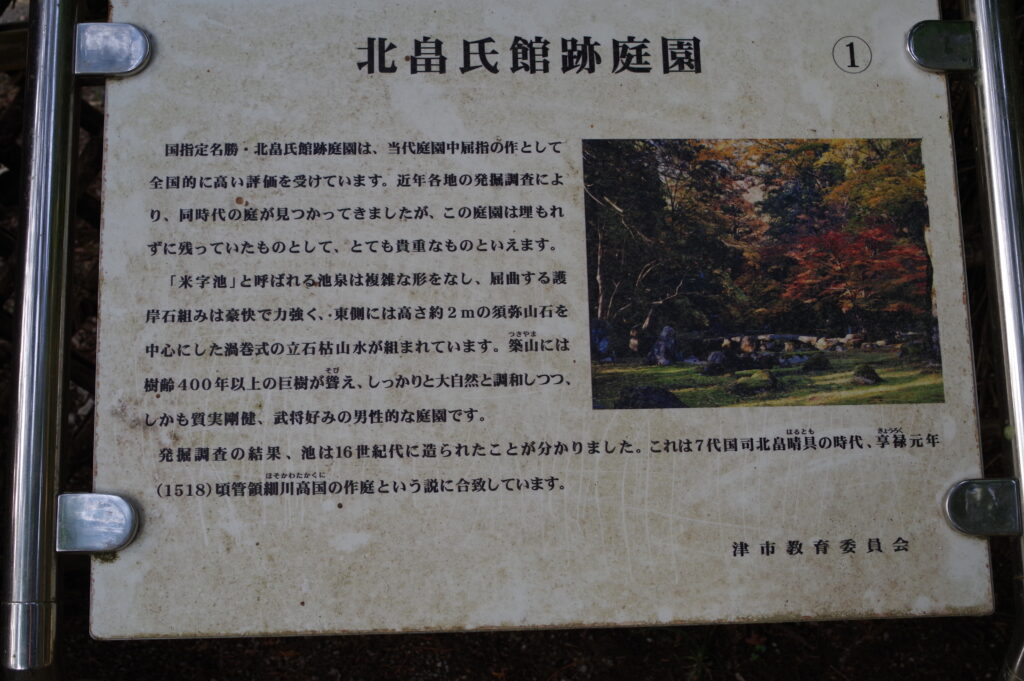

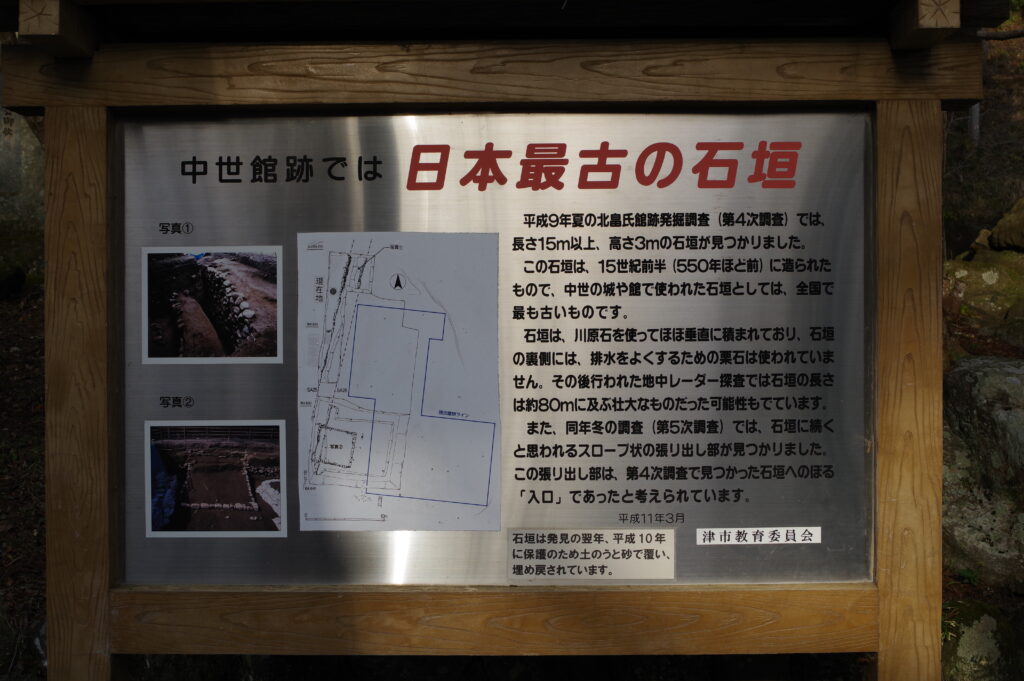

75 多気北畠氏城館(三重県) – 続日本100名城 No.153番

北畠氏が田丸城に次ぐ拠点として、多気郡上多気(霧山)に城を築いた史跡。

南北朝以来240年の歴史があり織田勢の侵攻まで北畠氏が伊勢南部を統治た政庁跡。かなり山の中という印象の多気北畠氏城館です。新宮城から多気北畠氏城館へ行く最短ルートで夜に移動したのですが真っ暗の中かなり細い山道を移動しました。多気北畠氏城館にかなり近づくと新しい道が広く整備されており道の駅もありそこで朝を迎えました。その峠道は前から車がきたらバックする自信がないので次の田丸城へは遠回りルートで行くことにしました。大きな車は通れませんと標識は確かにありましたが。。。(笑) スタンプは北畠神社社務所に置いてありました。

76 田丸城(三重県) – 続日本100名城 No.154番

南朝方の北畠親房が築城。以後、北畠氏の拠点となった城。その後、織田信長の次男・信雄が三層天守を含む大規模な石垣・天守造営を実施。江戸時代は紀州徳川領下の家老・久野氏が十代以上にわたり統治。石垣が役場の前まで迫っている感じでいきなり駐車場でおぉっとなります。本丸まで石垣や空堀が素晴らしくよく残っています。三の丸あたりは学校になっていましたね。城の真ん中で勉強している感じですよね。スタンプは村山龍平記念館(玉城町役場向かい)1階で押させて頂きました。

77 松坂城(三重県) – 日本100名城 No.48番

蒲生氏郷が築いた高石垣の名城

織田信長の重臣・蒲生氏郷が築城。その後江戸時代は紀州徳川家の城として松坂城代を置く。高石垣が連続し、特に本丸南面の高石垣は高さ12m以上。城下には楽市・楽座を導入し、近世松阪の町割の基礎を形成。豪商「松阪商人」の起点。天守は三重三階であったと伝わるが、江戸初期の火災で焼失。以後は再建されず、のようです。石垣が大好きな私ですが松坂城の石垣もとても好きですね。スタンプ取得のために今年2度目の登城となりました。スタンプは松阪市立歴史民俗資料館(城内)にて押させて頂きました。

78 津城(三重県) – 続日本100名城 No.152番

織田信長の弟・信包が1580年ごろに築いた平城。築城当時は3重天守や櫓がそびえる大規模な城で伊勢統治の拠点として計画されていましたが関ヶ原後、藤堂高虎に城主が代わりが大幅に拡張・石垣化。スタンプは高山神社社務所内で押印させて頂きました。このブログを書くに際し織田信包を調べましたがある意味少し地味ではありますが大河ドラマがつくれそうな綱渡り人生ですね。。私が今回の旅で行けなかった宇陀松山城の築城も行っているんですね。勉強になります。。

79 大垣城(岐阜県) – 続日本100名城 No.144番

大垣城は戦国時代中期に竹腰尚綱が築城したと伝えられています。関ヶ原合戦直前に石田三成が大垣城に本陣を構えたことで有名。その後、家康に誘い出されて西へ進軍し関ヶ原で敗北。大垣城は徳川勢に無血開城されました。江戸時代は譜代大名の戸田氏が大垣藩主として明治まで居城。外観復元された天守や石垣が美しいお城です。スタンプは大垣城天守閣内 1階受付で押させて頂きました。駐車場はいくつもある民間有料駐車場になります。

3月26日 水曜日 20日目

80 岐阜城(岐阜県) – 日本100名城 No.39番

元は稲葉山城と呼ばれ、鎌倉時代末頃に二階堂氏が築いたとされる。戦国時代には美濃守護の斎藤道三が城主となり、金華山山頂に堅固な山城を築いた。織田信長が斎藤龍興を破って稲葉山城を奪取し、「岐阜」と改称。頂上からの眺望は絶景。麓ではいろいろ工事が行われておりおそらく駐車場やレストランなどできるのでは?と期待してます。しかしこの日は黄砂がひどく写真のように霞まくってました。スタンプは天守内岐阜城資料館で押印。

81 名古屋城(愛知県) – 日本100名城 No.44番

徳川家康が西国大名に命じて築城した巨大城郭。天下普請で築かれたため、規模・技術ともに当時の最高峰。尾張徳川家(御三家)が居城とし、以後明治維新まで続いた。天守は五層五階(外観)・地下一階で、屋根の金の鯱が名古屋城の象徴。現在の天守は1959年に再建(鉄筋コンクリート製)。天守と並びに注目が完全復元された本丸御殿。唐破風玄関・対面所・上洛殿などを忠実に再現していて必見。今回は今年2度目の登城で混んでいましたのでスタンプに専念。いつ来ても名古屋城は観光客が多いですね。スタンプは名古屋城正門改札(入城ゲート付近)で押すことができました。

82 岡崎城(愛知県) – 日本100名城 No.45番

徳川家康生誕の城。天下人の出発点とも言える歴史的名城。1542年にこの城で誕生した家康は、後に天下を統一。明治時代に建物は取り壊され、現存建物はないが、1959年に鉄筋コンクリートで模擬天守を再建。城跡には竹千代(家康)が使ったであろう「東照公産湯の井戸」など、家康の幼少期に思いを馳せられます。天守内は歴史博物館になっていて家康に関する資料も充実しています。スタンプは岡崎城天守1階 受付カウンターで押印。今年2度目の訪問でゲット!ちなみにこの日は桜祭り開催中で駐車場は河川敷の特別駐車場に案内されました。。

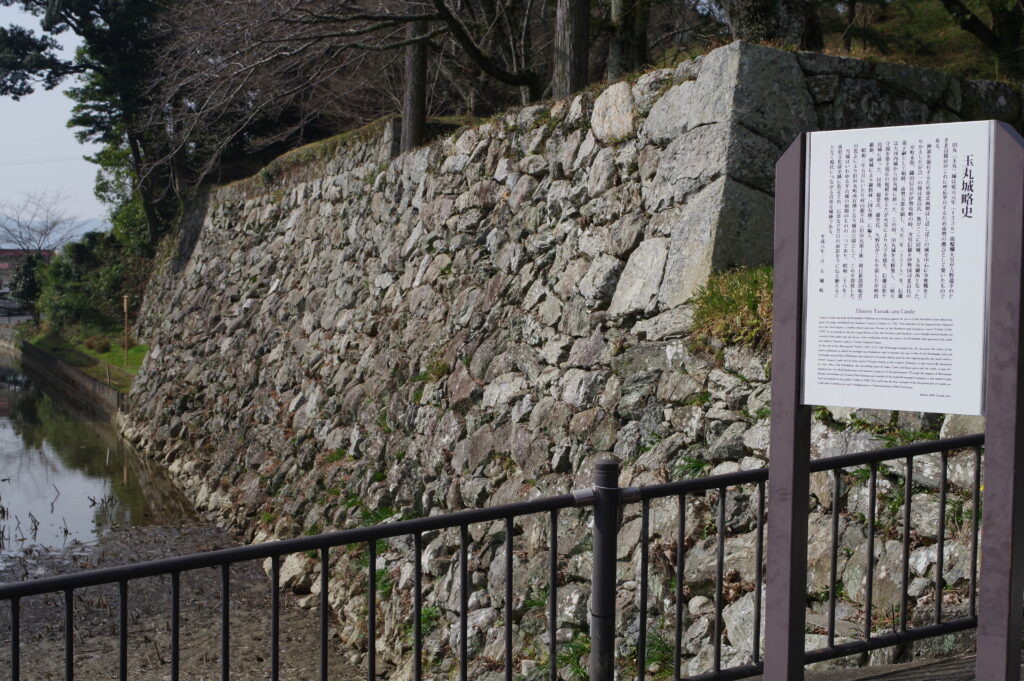

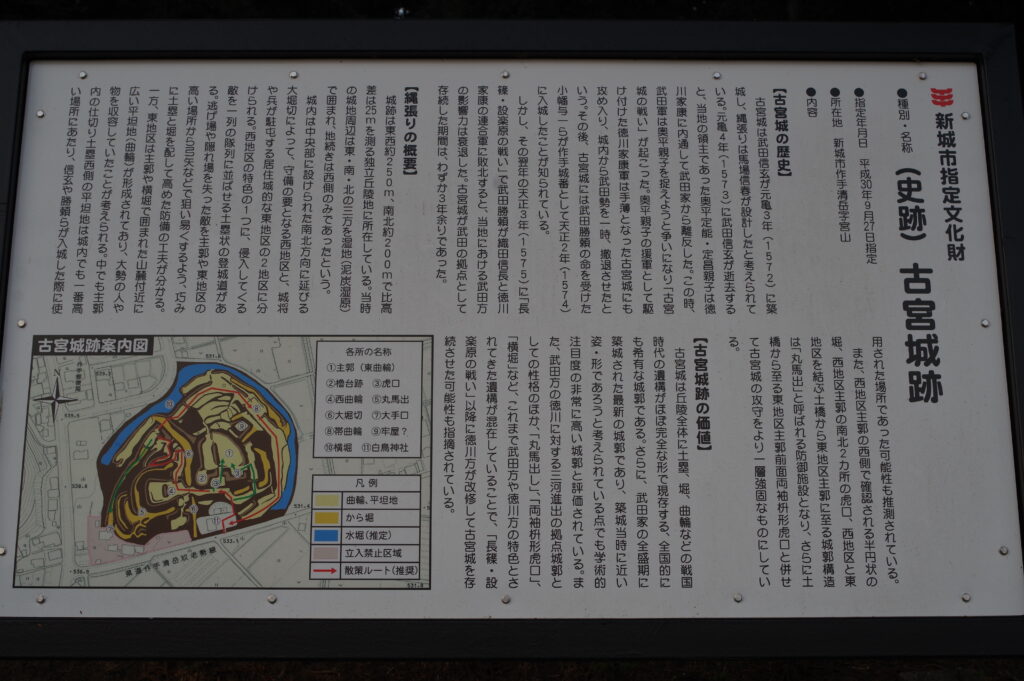

83 古宮城(愛知県) – 続日本100名城 No.150番

武田信玄が遠江侵攻の拠点として築いたと伝わります。徳川家との境界に位置する軍事拠点として整備されました。天守などの建物はなかったとされますが、曲輪・堀切・堅堀などが明瞭に残存しています。森に覆われていますが、整備された遊歩道があり登城見学できます。スタンプは新城市作手歴史民俗資料館玄関前に置いてありました。

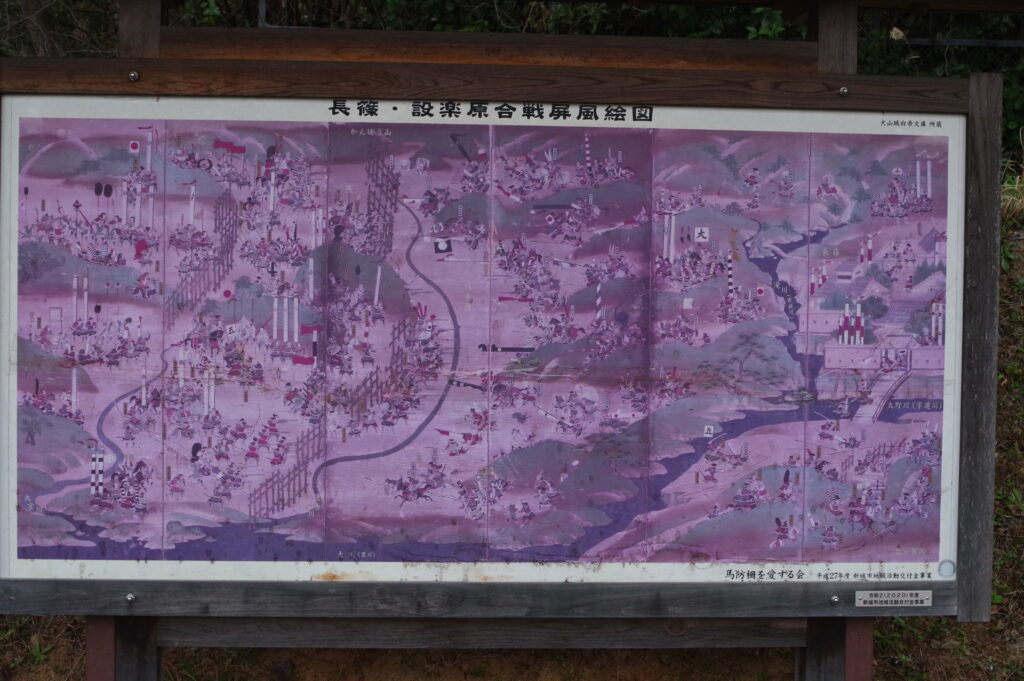

84 長篠城(愛知県) – 日本100名城 No.46番

長篠城は、三河国と遠江国の国境に位置する天然の要害で、戦国時代屈指の激戦地「長篠の戦い(1575年)」の舞台となった城です。 織田徳川連合軍と武田勝頼軍が激突。武田の騎馬軍団が鉄砲三段撃ちで壊滅したと伝えられる合戦の発端が、長篠城の攻防でした。1575年、武田軍1万5千が城を包囲し、奥平貞昌(家康の娘婿)が籠城。落城寸前で信長・家康連合軍が到着し、設楽原に陣を敷き大合戦に発展したんですね。。近いので車で馬防柵がある場所へも行ってみました。城は土塁、空堀が良好に残っていました。スタンプは長篠城址史跡保存館の1階カウンタにありました。

3月27日 木曜日 21日目

85 吉田城(愛知県) – 続日本100名城 No.151番

豊川沿いに牧野古白が築いたとされ、のちに今川・徳川・武田・豊臣らの間でたびたび争奪戦の舞台に。吉田藩の政庁として、10万石規模の譜代藩が設置され、主に大河内松平家・小笠原家などが歴代城主を務めました。「鉄櫓」が復元されています。 公園内には石垣・土塁・堀跡がよく残っていていい感じの公園になっています。ただ、「豊橋城」と言ってほしいのは私だけでしょうか(^^;。スタンプは吉田城横の豊橋市役所東館13階にありました。

86 浜松城(静岡県) – 続日本100名城 No.148番

若き徳川家康が武田信玄・織田信長と競いながら生き延びた出世城。遠江攻略を進めていた家康は、「浜松城」と命名し本拠を岡崎から移す。また、有名な武田信玄と戦った三方ヶ原の戦いの舞台でもある。スタンプは浜松城天守閣 1階受付にて押印。今年2度目の登城でスタンプ頂きました。一般車両は自分で有料パーキングを探す感じですが広く工事しているようですので浜松城専用駐車場ができるのでないかと期待しています。。

87 掛川城(静岡県) – 日本100名城 No.42番

掛川城は、室町時代末に今川氏重臣の朝比奈氏によって築かれた城。1568年、徳川家康が侵攻し、激戦の末に開城。以後は徳川家の重要な拠点に。のちに豊臣政権下で山内一豊が入城し近世城郭へと改修が行われ江戸時代には譜代大名が歴代城主を務める。掛川城は復元木造天守!と二の丸御殿が現存する城郭御殿建築としては全国でも数少ない貴重な遺構として後世に残していくべきお城ですね。スタンプは二の丸御殿受付で押印できました。

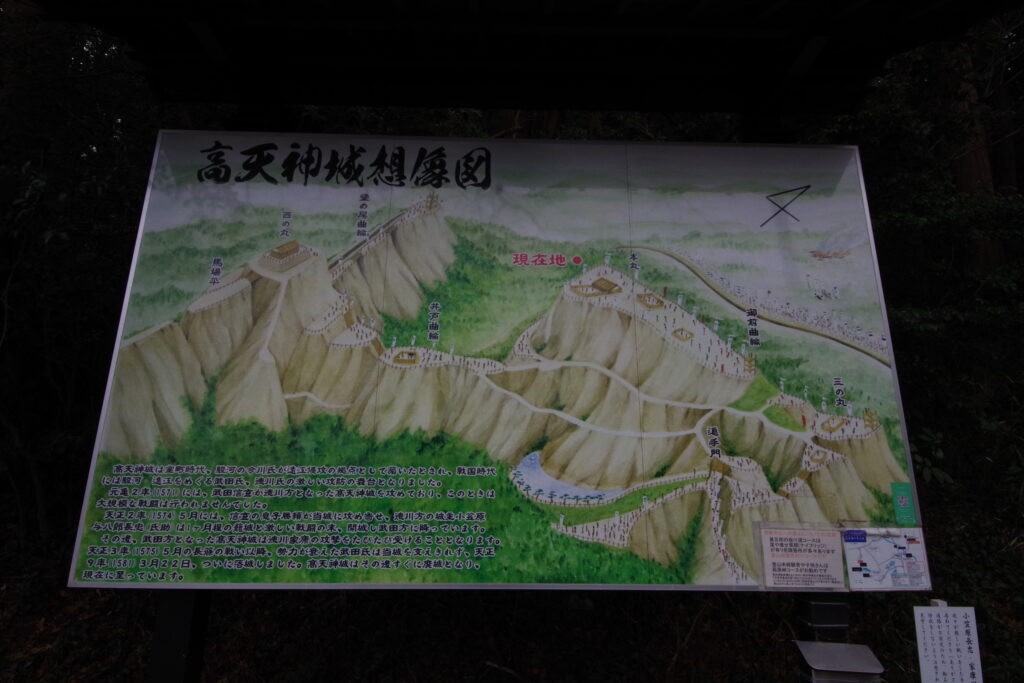

88 高天神城(静岡県) – 続日本100名城 No.147番

戦国時代屈指の堅城でその戦略的重要性から、武田信玄・勝頼と徳川家康との間で熾烈な争奪戦が繰り広げられました。現存建物はありませんが各曲輪や空堀、土塁などの遺構が良好に残っています。ここで何度も激戦が行われたんですね。。2月に登城したばかりですの今回は新幹線の掛川駅にある観光案内所にてスタンプ押印のみです。写真は2月登城時のもの。

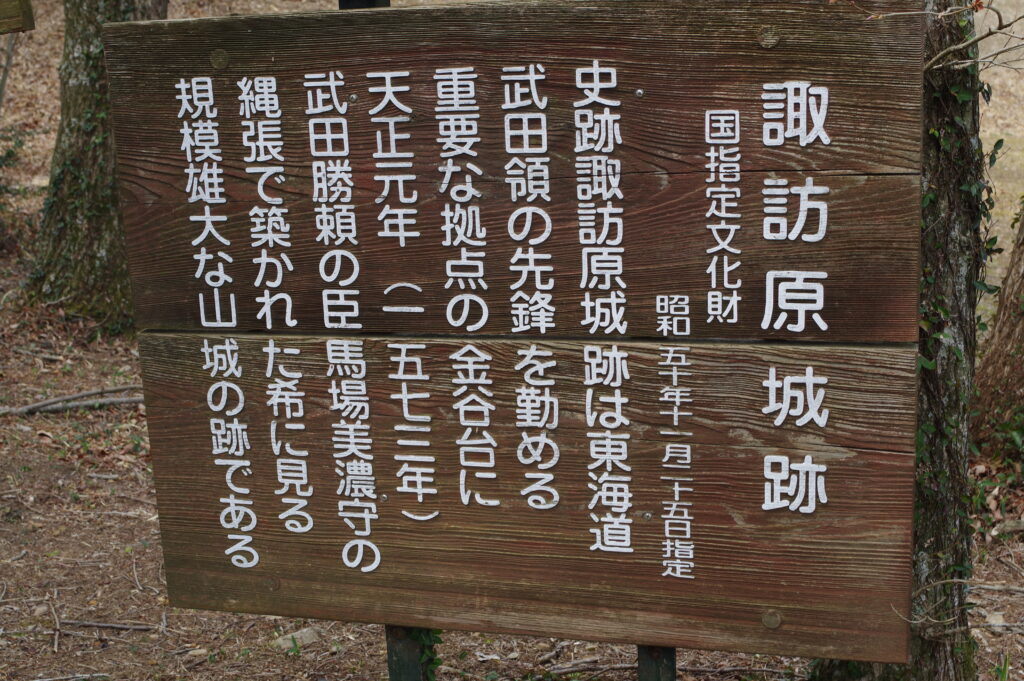

89 諏訪原城(静岡県) – 続日本100名城 No.146番

武田勝頼が1573年頃に築城した遠江侵攻の拠点城。武田流築城術がみられる貴重な遺構。城の出入口にある「丸馬出し」という構造が有名。これは敵兵の突入を防ぎ、反撃拠点にもなる曲輪のことのようです。徳川家康のものになりますが再利用はされず諏訪原城は廃城となったようです。車ですぐ近くまで来れます。上がってきた感覚はありませんでしたが眺めがいいです。これでもかっという堀がめぐらされています。スタンプは諏訪原城ビジターセンターで押印。

90 駿府城(静岡県) – 日本100名城 No.41番

室町時代後期、今川義元の居城であり、家康(幼名:竹千代)が人質時代を過ごした城でもあり、徳川家康が隠居後に移り住んだ城でもある。家康の命で再築された駿府城は、三重の堀を備えた壮大な平城で、堀の総延長・面積ともに江戸城級。天守台も江戸城に次ぐ規模で、将軍級の権威を示す構造となっていました。とのことも莫大な費用がかかるとは思いますが少しずつでも復元していってほしいですね。復元された東門、とてもきれいです。現在も天守跡付近の発掘調査など行っているようです。スタンプは駿府城坤櫓受付にて押印。

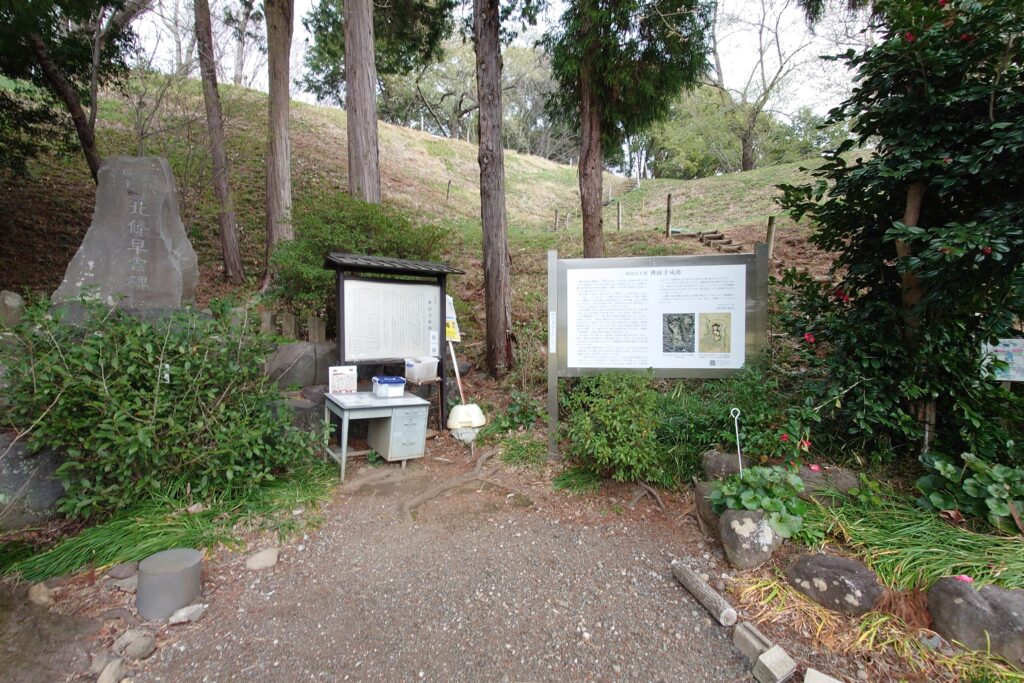

91 興国寺城(静岡県) – 続日本100名城 No.145番

室町末期に後北条氏の祖・早雲が、事実上の「戦国大名」として活動を始めた最初の本格的な居城とされていて、「後北条氏の原点」とも呼ばれる。伊豆を追われた早雲が今川氏の支援を得てこの城に入り、駿河・伊豆への進出拠点としました。土塁や堀、曲輪が残っています。ここから広大な地域を支配する北条氏のスタート地点、と思いながら見学することができる非常に感慨深い城跡ですね。スタンプは興国寺城跡本丸にある穂見神社境内「興国寺城跡説明看板」の横にありました。

92 山中城(静岡県) – 日本100名城 No.40番

北条氏が築いた西の最前線拠点。小田原城の防衛ラインの一角であり、交通の要衝「東海道」に面した最重要軍事拠点でした。豊臣秀吉の小田原征伐に備えて大改修され、極めて実戦的な構造に改修。ここで時間をかけるわけにもいかない豊臣軍も総攻撃。わずか1日で落城。小田原も真っ青だったことでしょうね。堀や曲輪がきれいに整備されていて見やすい城跡になっています。スタンプは山中城跡売店のお店前で押すことができました。

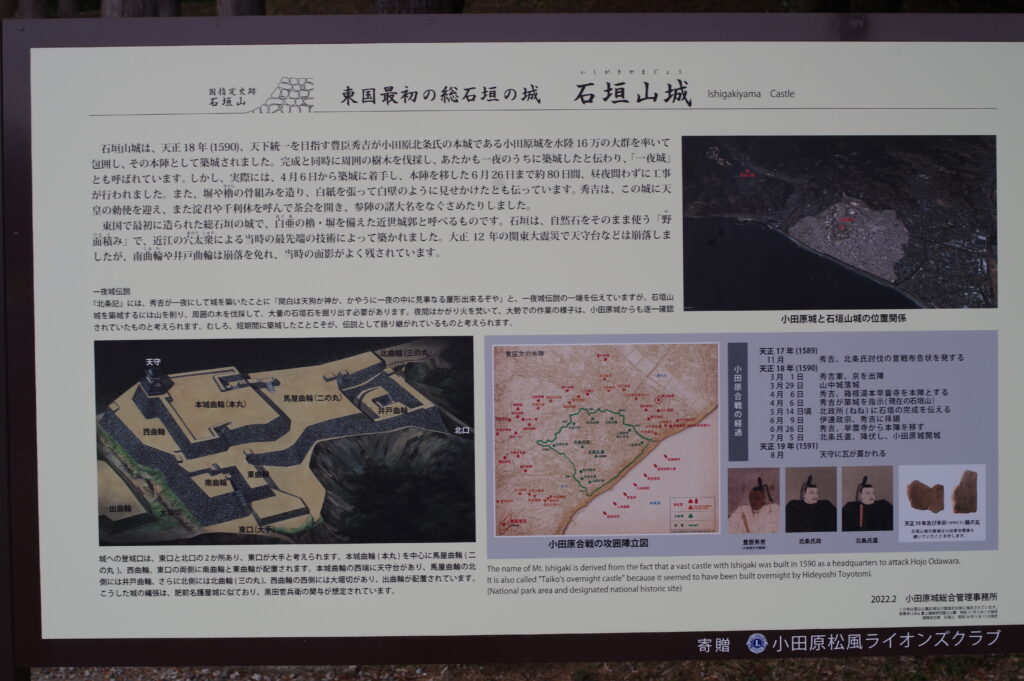

93 石垣山城(神奈川県) – 続日本100名城 No.126番

豊臣秀吉が小田原北条氏を包囲するために、たった約80日で築いた総石垣の本格的な城郭です。小田原征伐には徳川家康や伊達政宗なども参加。秀吉の全国制覇の象徴とも言える城。小田原城攻略の城なのでその後の城主などは不在も石垣などがよく残っています。そして小田原城も見下ろせ、相模湾も一望できる眺望が最高ですね。何度か登っていて今回は登城口あたりまでとしました。スタンプは石垣山城駐車場脇の案内所にあります。

94 小田原城(神奈川県) – 日本100名城 No.23番

戦国時代に後北条氏が関東支配の拠点とした巨大な平山城。標高約60mの丘陵を利用し、堀や石垣、複数の曲輪が連なる堅固な城郭で、東日本最大規模の城郭の一つ。豊臣秀吉による1590年の小田原征伐で有名。約3ヶ月にわたる包囲戦を耐え抜いたものの、最終的に開城。江戸時代は譜代大名の城として機能。幕府の東海道防衛の拠点城でした。小田原城も3度目?ですが初スタンプは小田原城天守閣受付にありました。

小田原城を後にしてわが家へ帰宅。。最後のこの日は少し駆け足感、出ちゃいましたね。94城を一気に登城、21日間でトータル5990キロ、平均燃費16.9キロ/Lでした。後にも先にもこんなに連続走行したこともなくどうなることかと思いましたが、なんとか予定通内に帰ってこれました。。。城巡りブログなので旅のエピソードはあまり記載していませんが、途中でオイル警告灯が点灯(そりゃそうだよね。。)してディーラー探して飛び込みオイル交換してもらったりビジネスホテルの暗い狭い駐車場で鉄製ゴミケージにぶつかってしまってへこんでしまったりいろいろありましたが、お城の資料館、ガイダンス施設、観光課の方々、皆さん話しかけると親切にいろいろ教えてくれてそれがうれしい旅でもありました。皆さんありがとうございました!!さぁ、来月は4月、中部地方メインで登城予定です!

コメント