4月旅 後半:北陸から近畿、中部山梨へ

4月20日 日曜日 5日目 続き

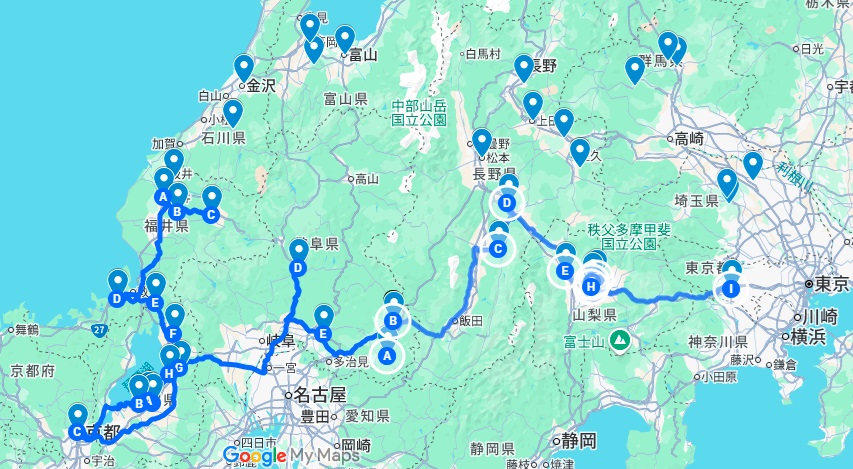

21 福井城(福井県) – 続日本100名城 No.137番

徳川家康の次男 結城秀康 が越前藩主となり、柴田勝家の旧領「北ノ庄城」跡地に新たに築いた城。城名の「福井」は、井戸「福の井」に由来。現地に井戸あり。三重の堀と高石垣で防備され、北陸最大級の城郭だった。県庁がすっぽり本丸内にそびえてます。水堀、石垣、門跡、復元櫓、天守跡などどれも美しいですね。スタンプは日曜なので福井県庁の警備員室前で押印でき駐車も庁内に停めることができました。

番外編 北ノ庄城

福井泊でしたので早朝に福井城郭内(内堀内ではない)にありますので登城参拝させて頂きました。柴田勝家とお市の方を偲ばせて頂きました。無料駐車場は徒歩で5分ほど離れたところにありました。(案内表示版があり従いました。)

22 一乗谷城(福井県) – 日本100名城 No.37番

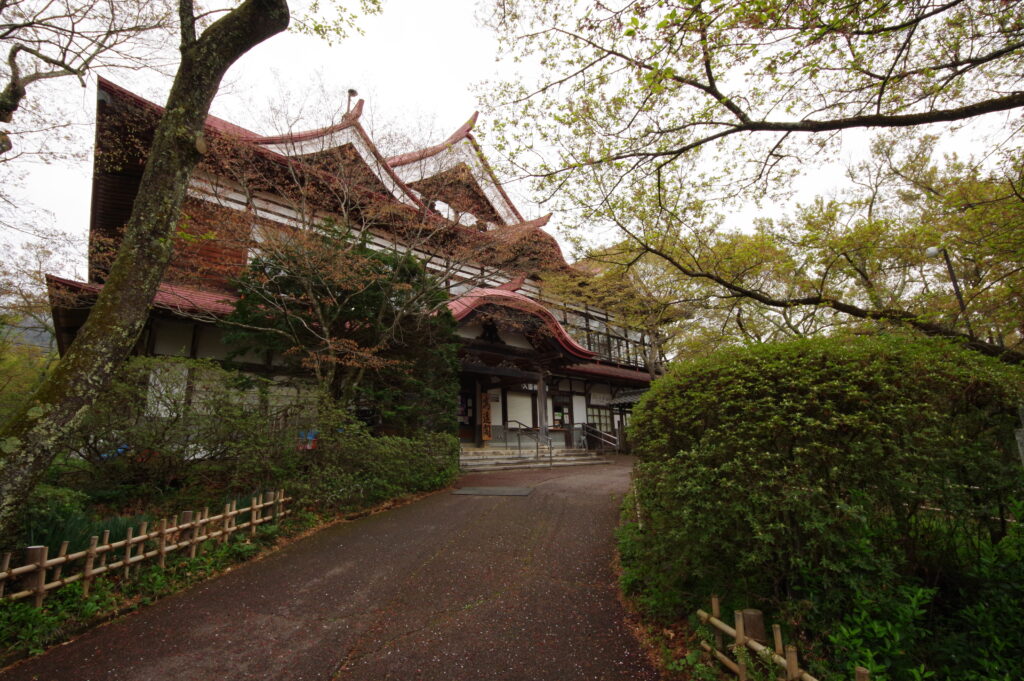

朝倉氏五代が約100年間にわたり越前国を支配し本拠地とした要害の地。朝倉氏の館跡と城下町が復元されている。1573年、織田信長が攻め込み城と町は焼失。現在は「一乗谷朝倉氏遺跡」として国の特別史跡・特別名勝・重要文化財の三重指定を受ける日本屈指の遺跡。今回は山頂まではトライしませんでしたが朝倉氏の栄枯盛衰を感じながら散策させて頂きました。スタンプは復原町並入り口(料金所)で押せました。

23 越前大野城(福井県) – 続日本100名城 No.138番

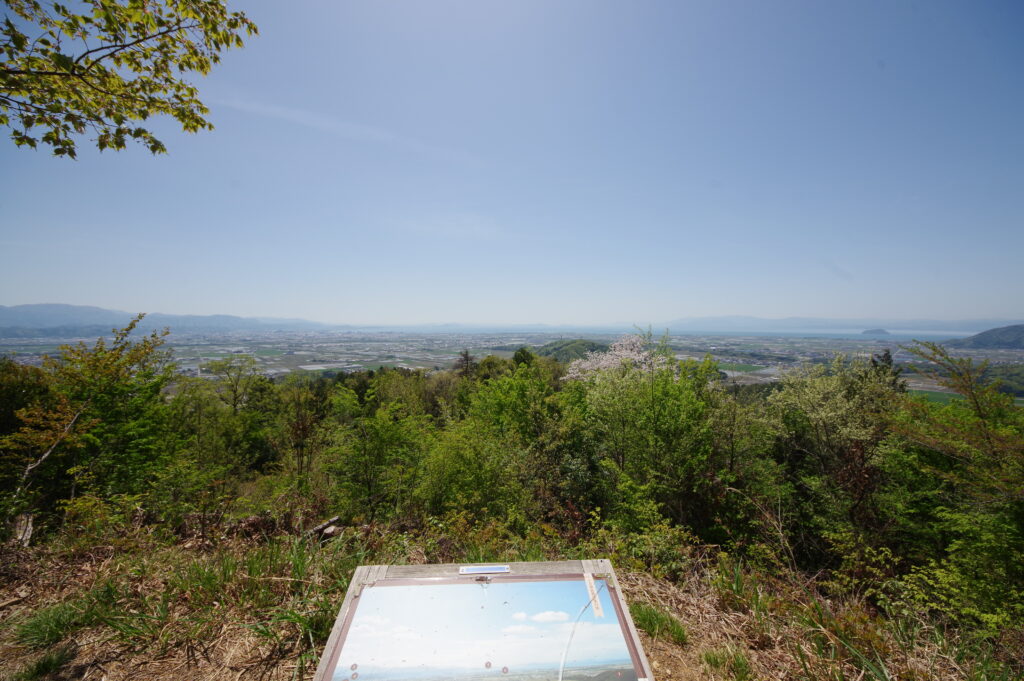

築城は織田信長の家臣 金森長近 による。以後、土屋・松平・大久保・本多など有力譜代大名が城主として入城。晩秋〜冬にかけて発生する雲海に浮かぶ姿は「天空の城」として人気。石垣・堀なども整備されており、登山道も比較的短く登りやすい。駐車場からまっすぐ伸びる階段からでも左側から緩やかな坂でもどちらからでも登城可。雲海に浮かぶ城だけあって天守からの眺めも最高でした。スタンプは越前大野城天守内にて押印。

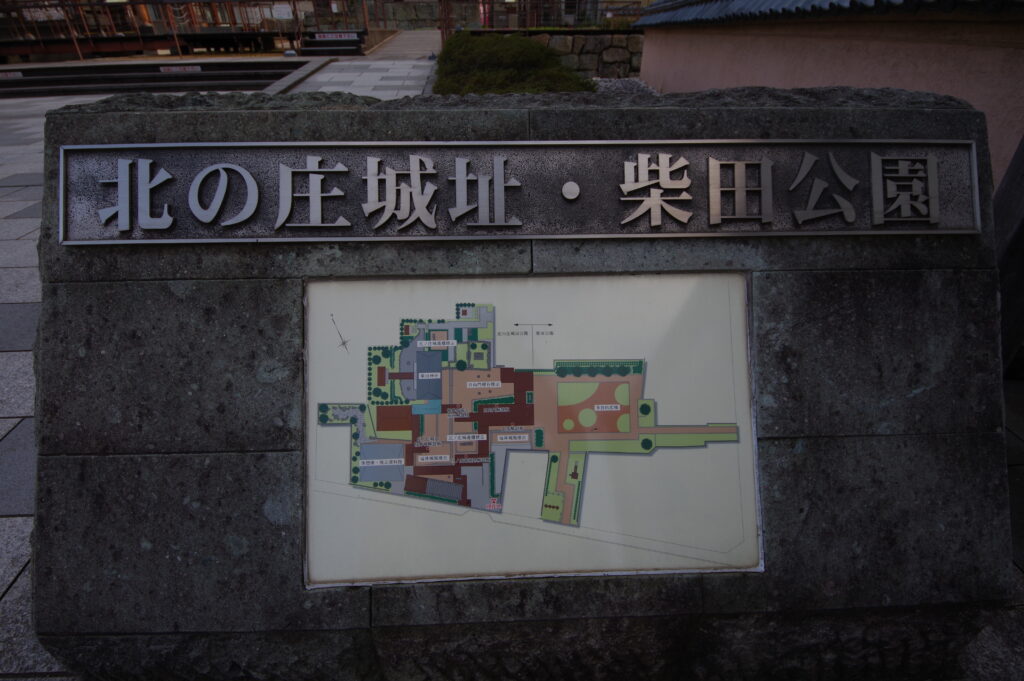

24 佐柿国吉城(福井県) – 続日本100名城 No.139番

若狭武田氏の重臣 粟屋勝久によって築城。山上には曲輪・堀切・土塁などがよく残っています。織田信長の侵攻後は、丹羽長秀や浅野長政など織田家臣が支配。一国一城令により廃城。誰もいない日でカギを開けて熊がいるかもしれない山へ入るのは少し勇気がいります。(笑)石垣がちょこちょこありますね。曲輪のあとなども残っています。海まで見渡せる眺望はすばらしいです。スタンプは若狭国吉城歴史資料館にて押印。(休日でしたが押印可能でした。)

25 玄蕃尾城(福井・滋賀県) – 続日本100名城 No.140番

織田信長の死後、柴田勝家が羽柴秀吉と争った賤ヶ岳の戦いの前線基地として築城。小規模ながら、主郭・帯曲輪・堀切・土塁などの遺構が非常に良好に残っていて短期間使用された実戦山城として貴重。このお城はあれっ、これで道あってるのかな?と途中で心配になる山城です。自分を信じ進むと城の説明看板などが出てきて一安心となります。スタンプは玄蕃尾城跡駐車場ポスト内にありました。駐車場までは完全な山道ですので少々細い道あり、落石物などもあったりと車で200名城巡りの中でも行きづらさのあるお城かもしれません。最後の写真から左曲がると玄蕃尾城で、次の小谷城へ行くときは見えている一台分しか幅のないトンネルに入っていくことになります。

26 小谷城(滋賀県) – 日本100名城 No.49番

築城は浅井亮政が近江北部支配のために築いたとされ浅井久政・長政と続く三代の居城。長政時代に織田信長と激しく対立し姉川の戦いなどを経て信長が攻め落とされ浅井氏滅亡。長政の妻は信長の妹・お市の方。3人の娘と一緒に城をでる悲劇が有名。本丸などの各曲輪や堀や土塁の遺構が残っています。長政最後の場所が少しさみしい感じのところでしたが手を合わさせて頂きました。平日ということもあり資料館のおすすめで中腹まで車で行かせて頂きました。(数台しか止められない。私1台だけでした)スタンプは小谷城戦国歴史資料館で押印。

27 鎌刃城(滋賀県) – 続日本100名城 No.156番

鎌刃城は南北朝時代ごろに築かれ、戦国時代に拡張されたとされる。北近江の戦略拠点として、京極氏や浅井氏の支城的存在だった。織田信長と浅井長政の戦いの防衛線としても使われたようです。大堀切、竪堀、土塁など遺構の保存状態がいいですね。山頂主郭からの眺めも特筆です。やぐらが2箇所ありどちらも登らせて頂きました。スタンプは麓のカフェ&ギャラリー源右衛門の店前で押すことができました。駐車場は地元案内板どおり民家横に5台程度はおけると思いましたがそこでお聞きしたのは数年前登城中に滑落事故がおきているそうで気を付けて行ってらっしゃいとお言葉賜りました。ありがとうございます。確かに35度?勾配のがけをずっと横に移動する感じですから滑落には気をつけてください。気を付けていれば大丈夫です!

28 彦根城(滋賀県) – 日本100名城 No.50番

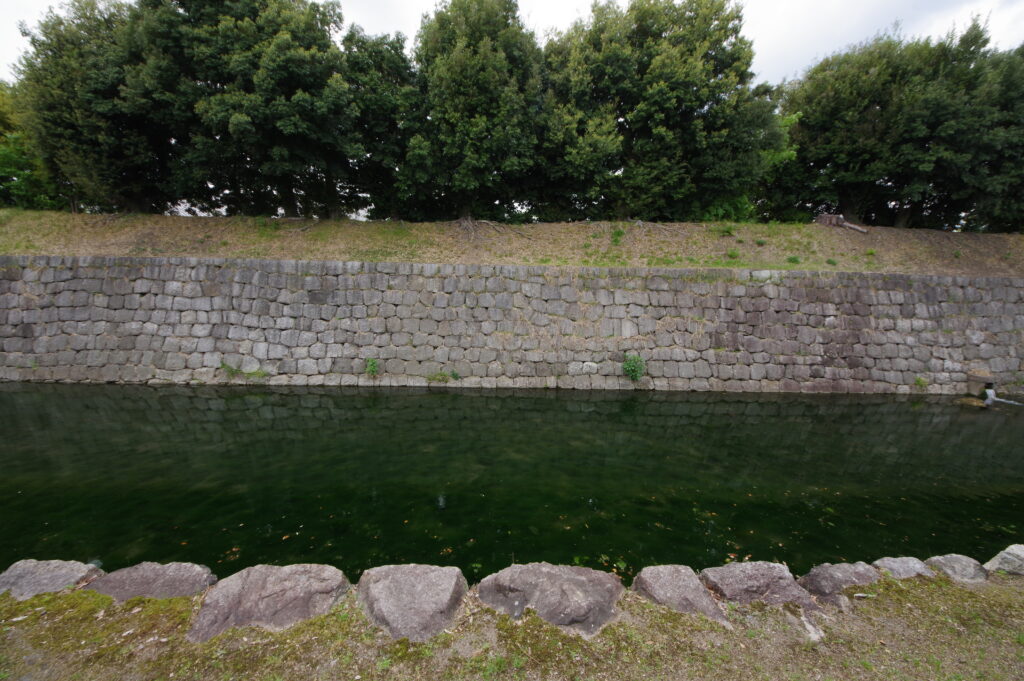

築城は徳川家康の命を受けた井伊直継(直政の子)によって開始。完成には約20年を要し、大津城や佐和山城の遺材を転用して築かれた。現存する三層の天守は国宝に指定されており、優雅さと実用性を兼ね備えた名建築。彦根藩主として名高い井伊家が明治維新まで約260年にわたって支配。櫓・門・水堀・庭園など、現存・復元を含めて城郭全体がよく保存されています。1月に来たばかりなので今回は城郭の中には入らずスタンプと内堀の外周を回りました。立派な水堀ですね!観光客も多く国宝、納得です!スタンプは開国記念館にて押印。

4月22日 火曜日 7日目

29 安土城(滋賀県) – 日本100名城 No.47番

信長が築いた壮大な近世城郭の先駆け。1月に天守跡まで登城していますので今回はスタンプのみとして資料館を拝観。スタンプは安土城郭資料館というJR安土駅前の施設内にて押印。じつはここは観音寺城のスタンプも押せます。大野城と水城の大野城心のふるさと館とここだけです。1粒で2度おいしいのは。。(笑)

30 観音寺城(滋賀県) – 日本100名城 No.48番

南北朝時代に築かれたとされる山城で、近江守護の六角氏が本拠とする。城は広域型山城で、構造・規模ともに中世屈指。特に石垣遺構の多さや、尾根筋に築かれた各曲輪・堀・土塁の保存状態が良好でした。織田信長が六角氏を破って近江に進出後、廃城へ。観音寺でお参りしてその先に遺構が目白押しです。六角氏の時代にこんなに石垣があったのが驚きです!眺望も最高ですよ!スタンプは前述の安土城郭資料館で押させて頂きました。

31 八幡山城(滋賀県) – 続日本100名城 No.157番

豊臣秀吉の甥で関白となった豊臣秀次による築城。安土城に代わって、近江支配の中心拠点として整備。山頂に石垣や曲輪が残る。廃城後、城下町の地形や運河がそのまま「近江八幡」の町として発展。八幡山山頂の瑞龍寺は秀次の菩提寺の模様。小さめの城の印象ですがロープウェイで登るだけあり眺望は最高です。下りロープウェイの中で熟年女性団体ツーリストに話しかけられ、、、楽しかったです(^^;スタンプは当初の情報でのロープウェイ山頂駅にはなく本丸の瑞龍寺本殿前に置いてありました。。

32 二条城(京都府) – 日本100名城 No.51番

1603年(慶長8年)、徳川家康が上洛時の宿館および将軍権威の象徴として築城。二の丸御殿は桃山文化を代表する絢爛豪華な書院造で、国宝指定。のちに徳川家光によって拡張され、後水尾天皇を迎える。1867年、大政奉還がこの二の丸御殿・大広間で発表されたことで有名。とにかくここもオーバーツーリズム感が半端ないところで平日でも8割外国人で賑わっています。修学旅行で二の丸御殿は拝観しているので(いつの話だっ(笑))今回は本丸中心で散策。さすが徳川の京都の城!ですね。隙がないというか完璧というか。。立派です!スタンプは総合案内所?で押印。観光客が多く正式な場所名称は失念しましたが迷いもしませんでした。

4月23日 水曜日 8日目

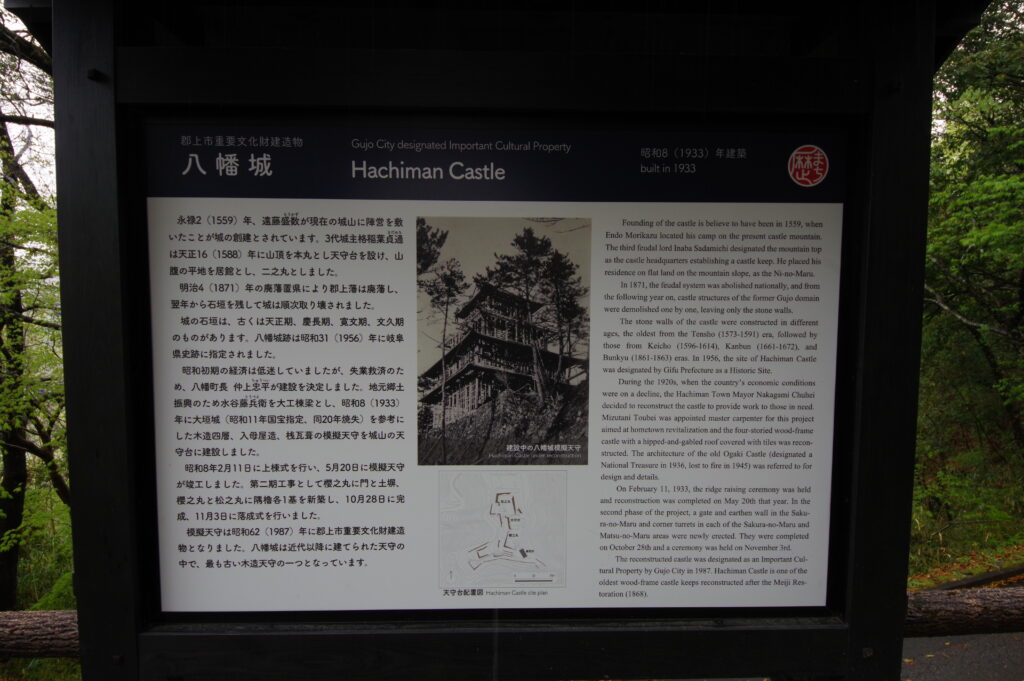

33 郡上八幡城(岐阜県) – 続日本100名城 No.141番

築城は戦国時代に遠藤盛数が築いたのが始まり。江戸時代には青山氏・井上氏・金森氏などが藩主を務め、郡上藩の政庁として使用。現在の天守は、昭和8年に木造で復興された日本最古の木造復元天守!天守台や石垣などの遺構もよく残っています。あいにくの朝から雨でしたがなんか郡上八幡城は雨も似合うなと思いました。眺望は雲で写真のようですが、まぁそれはそれで。。スタンプは郡上八幡城天守受付で押印。山道で道路は狭いですが一方通行にしてくれていて助かります!

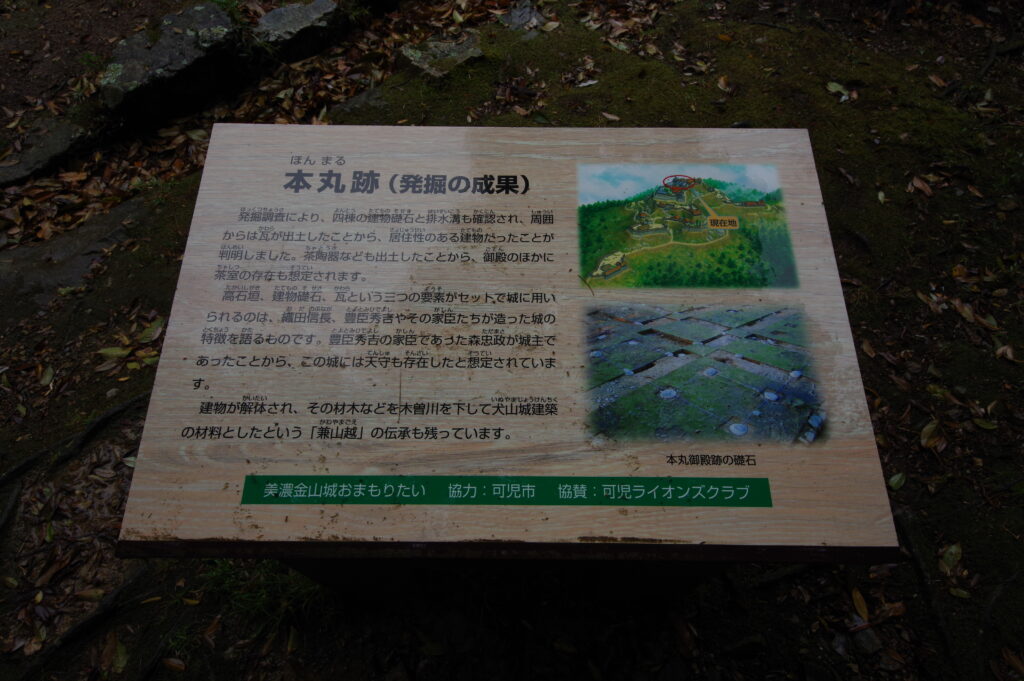

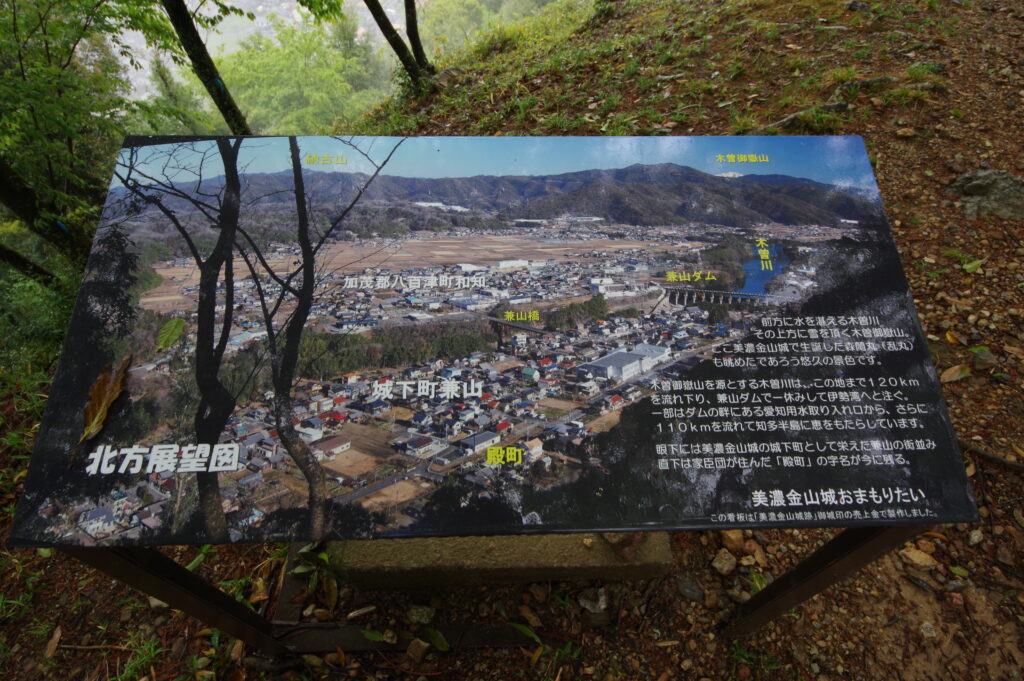

34 美濃金山城(岐阜県) – 続日本100名城 No.143番

織田信長の重臣である森可成(よしなり)が築城。息子の森長可(ながよし)・森蘭丸兄弟が幼少期を過ごした城。戦国末期において、金山城は織田政権の東濃支配の拠点として重要な役割を果たしていたそうです。曲輪・堀・石垣・井戸跡などの遺構が整備されています。森氏の移封後は廃城。スタンプは可児市観光交流館で押印させて頂きました。森氏というのが城巡りをしているとちょこちょこ出てくるので調べました。

森可成は美濃金山城築城。1570年、志賀の陣(宇佐山城の戦い)で討死。長男の森長可(もり ながよし)が跡を継ぐ。森長可は「鬼武蔵」と呼ばれた猛将も1584年の小牧・長久手の戦いで戦死。森家の他の兄弟として有名な三男の森蘭丸は信長の小姓として本能寺の変で信長と共に落命。四男の森忠政(もり ただまさ)はのちに美作国津山(現在の岡山県津山市)に移封され、津山藩の初代藩主となりました。ふー。。

35 岩村城(岐阜県) – 日本100名城 No.41番

築城は鎌倉時代ごろとされ、戦国期には遠山氏の居城。戦国末期、織田信長の叔母・おつやの方が「女城主」として知られる。その後は織田信忠が城主となり、江戸時代には松平氏・丹羽氏・などが統治。標高717mに位置し、日本三大山城(備中松山城・高取城と並び)の一つに数えられています。中腹の岩村歴資料館まで車で来ているせいでそこまでの山城の険しさなどはあまり感じませんがとにかく石垣が立派に残っています。名物6段石垣も数えるとありました!石畳は近年整備した模様ですがいい感じの登城道です。スタンプは岩村歴史資料館で押印。

36 苗木城(岐阜県) – 日本100名城 No.142番

鎌倉時代以来の遠山氏がこの地を治めていて、戦国時代に山上に城を築いたのが始まりで山頂の巨岩の上に築かれた堅固な山城。天守台の下にある「巨石」は名物。美しい石垣と木造展望櫓が非常に特徴的な城。いろいろな天気次第でいろんな顔を見せそう苗木城です。スタンプは苗木遠山史料館で押させて頂きました。

4月24日 木曜日 9日目

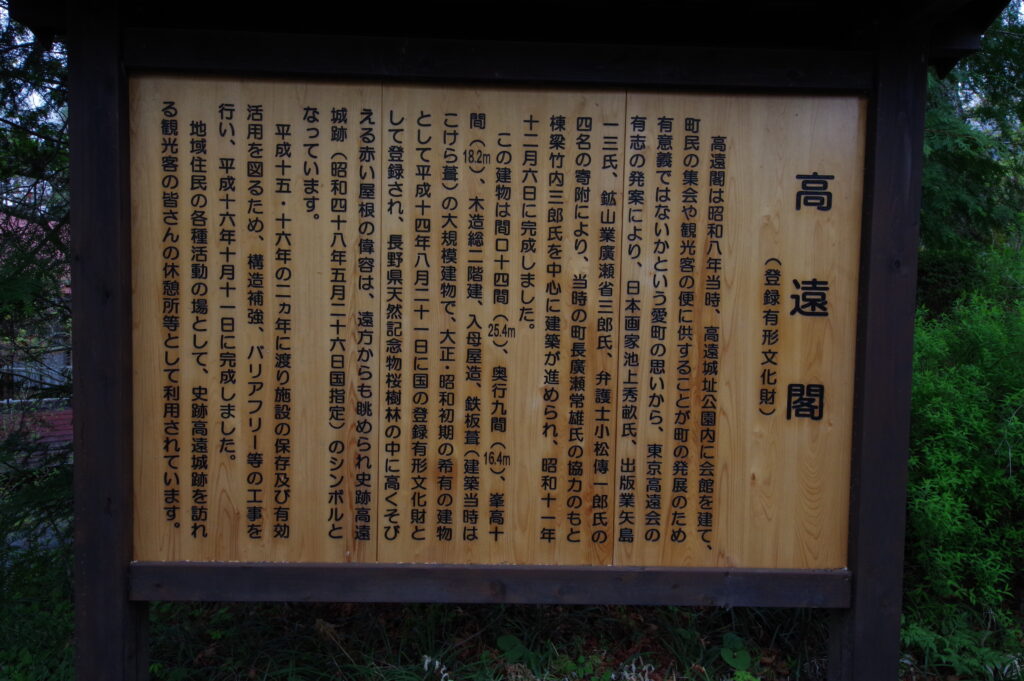

37 高遠城(長野県) – 日本100名城 No.30番

築城は戦国時代初期(15世紀後半)、諏訪氏や高遠頼継らの居城。武田信玄の命により、山本勘助が大改修し武田家の伊那支配の拠点に。織田信長の軍勢に攻められ、武田勝頼の弟・仁科盛信が籠城の末に自刃。江戸時代には保科氏や内藤氏が城主となり、高遠藩の藩庁として栄える。堀や土塁、石垣がきれいに残っている市民のためのいい公園ですね。スタンプは高遠町歴史博物館の入口前で押すことができました。

38 高島城(長野県) – 続日本100名城 No.130番

豊臣秀吉の家臣の日根野氏による築城。当時の高島城は、諏訪湖に突き出すような立地で、水に囲まれた「浮城」と呼ばれた。江戸時代には諏訪氏(諏訪大社の神官家系でもあり、信濃国の名門)が藩主として居城とし代々統治。復元天守や水堀・石垣・冠木門などの遺構が美しいです。本丸内は公園として憩いの場になっています。スタンプは高島城天守内で押印できます。

39 松本城(長野県) – 日本100名城 No.29番

松本城の原型は戦国時代の小笠原氏が築いた「深志城」。江戸時代初期に石川数正・康長親子によって天守が整備され、現在の姿に近づきました。現存する天守は五重六階構造で、天守・乾小天守・渡櫓・辰巳附櫓・月見櫓が国宝指定されています(国宝五城の一つ)。いや~国宝4城は犬山城(愛知県)より西にあり東京在住の私は松本城、よくいてくれた、と思います。(笑)春夏秋冬、絵になりますね、松本城は。頑張って整備したのに石川数正の息子、康長の晩年の真相はどうなんでしょうね。4度目?の登城ですが初めてスタンプを松本城管理事務所(天守入口前)で押印できました!

40 新府城(山梨県) – 続日本100名城 No.127番

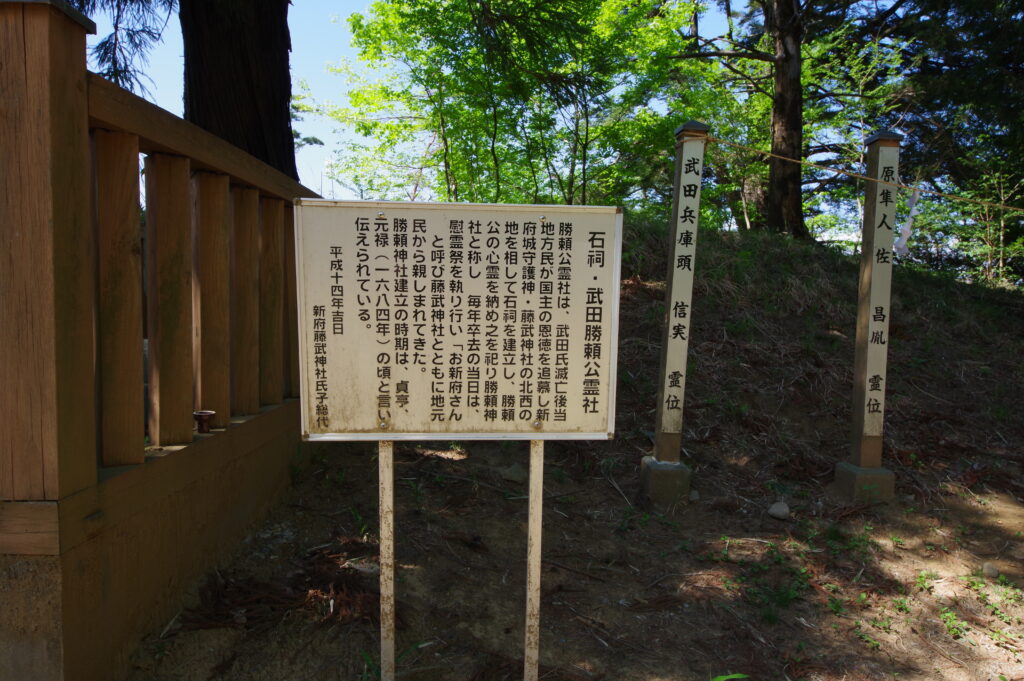

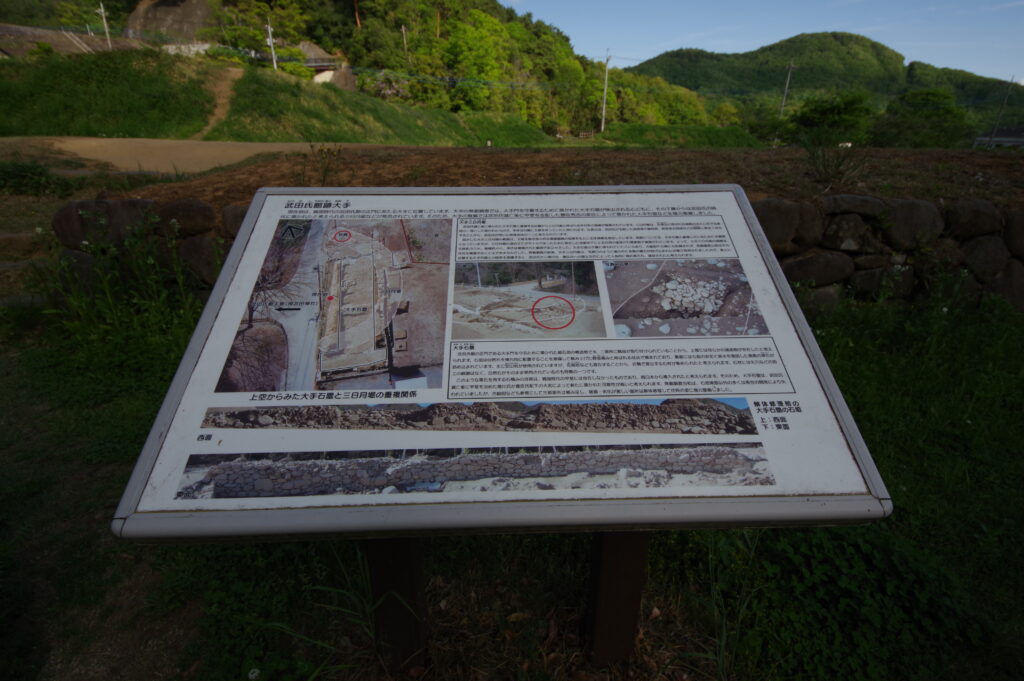

武田勝頼が本拠を甲府の躑躅ヶ崎館から移すために築城。敵の侵攻に備えた総構え・馬出・横堀・土塁・堀切などの最新の防御施設を備えた大規模城郭も内部の整備は遅れ、わずか1年後の1582年、織田・徳川連合軍の侵攻を受けて自ら焼き払って撤退。勝頼はその後、家臣にも裏切られ天目山で北条夫人と嫡男と共に自害し武田氏は滅亡。。。城は土塁・空堀・虎口などの遺構が良好に残っていて貴重な遺跡。いろいろ城を巡ってきましたが武田家も相当あちこち侵略(戦です、ひどいこともしているはずです)してるので自業自得の感もありますがこの勝頼や北条から嫁いできている姫が不憫で致し方なく一人で天目山景徳院へ行って手を合わさせて頂いたことがあります。ひっそり裏手にお墓はありました。合掌。スタンプは韮崎市民俗資料館で押させて頂きました。私は駐車場がある裏手の草むら(笑)から行ってしまいましたが道路沿いに行けばすぐに本丸(神社)に行けます。(写真を逆にたどる)

41 武田館(山梨県) – 日本100名城 No.24番

武田氏の館跡。武田信玄の父・武田信虎によって築かれた。以後、武田信玄・勝頼と3代にわたり武田氏の本拠地となる。堀と土塁が残り当時を偲べます。館の背後にある要害山城を詰城とし、連携して使われたようです。武田氏が滅亡した後は廃され、後世は神社(武田神社)として再興された。ここも3度ほど訪れていますが初めてスタンプは武田神社宝物殿で押させて頂きました。

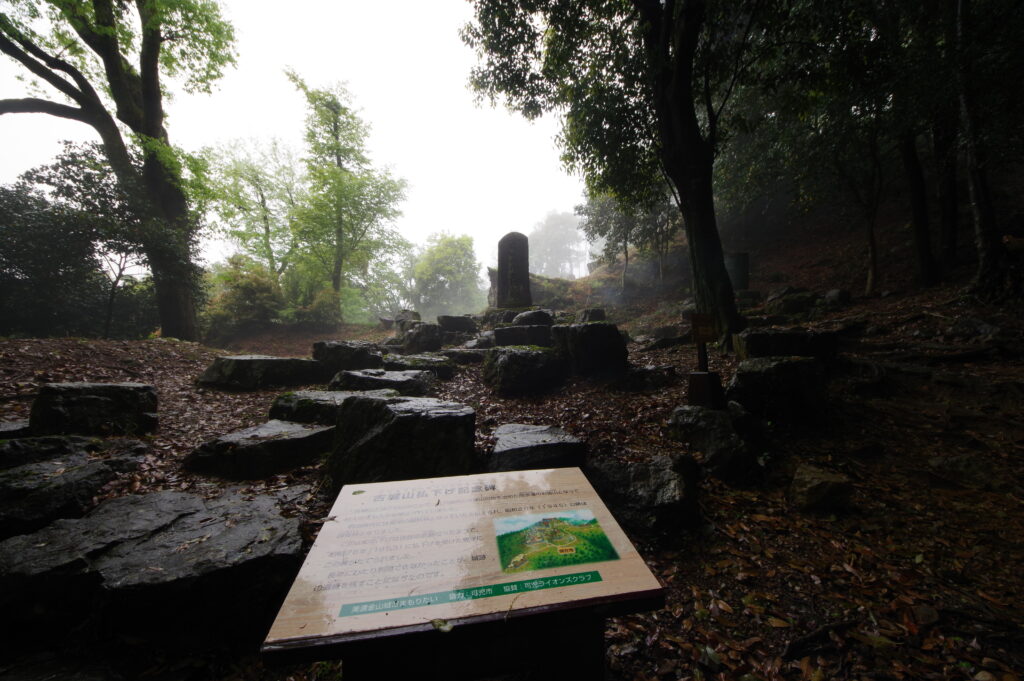

42 要害山城(山梨県) – 続日本100名城 No.128番

武田信玄誕生地と伝わる山城跡。1521年、武田信玄がこの城で誕生したと伝わる。甲府の躑躅ヶ崎館(平地の館)に対し、戦時避難用の詰城として築かれた。ですが。。東京の自宅から近いので今回はスタンプのみで次の甲府城へ向かいました。スタンプは下記甲府市藤村記念館にて押印。ここから甲府城も近いので私は甲府城側の有料駐車場へ駐車してから歩いて藤村記念館を訪問しました。(下記要害山写真は後日のものとなります。)

43 甲府城(山梨県) – 日本100名城 No.25番

築城者は豊臣政権の重臣・浅野長政。武田氏滅亡後の甲斐支配を安定させるために、旧躑躅ヶ崎館に代わる拠点として築城。石垣造りの本格的な近世城郭で、本丸・天守台・石垣・堀・門などが広大に配置されていました。江戸時代には幕府直轄地(甲府勤番)や徳川譜代大名の城としてまた将軍家の後継者(徳川綱重など)が一時居城することもあったとの事。いやいや山梨県はたぶん力入れてます。城や城の周りがどんどん整備され変化しています。一枚目写真のJRの線路を隔ててこちら側もこんなに門とかできてきれいな街並みまで。本丸は線路の反対がですからね。。石垣や天守台や復元櫓などきれいです。天守台からの眺めも良し富士山も顔をのぞかせます。スタンプは「稲荷櫓(いなりやぐら)」内にて押印できました。

以上43城、9日間、約2100キロの城巡りの旅でした。この後、中央道高速を利用し自宅へ帰りました。私個人的にほうとうが好きなので甲府城のあとほうとう食べに行ったのですが結構男一人、女子も一人が多く城マニアのライバルに見えてしまいましたが。。。多分違いますね(笑)

あと残すは主に北関東、北海道、東北、一部北陸となり、城と城の間隔が広い分城数は少ないようです。あっ。。沖縄のお城がまだだった(笑)。。6月中に200名城スタンプ完了目指します!

コメント