4月旅 前半:関東・中部・北陸へ

4月お城巡りの旅は北関東や中部地方をメインに城巡りです!3月旅ほど距離も日程も短くなる予定なので気負いもなく出発。関東中部のお城も思った以上に奥深いですね。

以下、訪問順に記載します。

2025年 4月16日水曜日 1日目 スタート

1 菅谷館(埼玉県) – 続日本100名城 No.120番

鎌倉時代の武将、畠山重忠の居館があったと伝えられていますが、現在見られる遺構の多くは戦国時代のものとのこと。堀と土塁がよく残っていてゆっくり見学できます。スタンプは埼玉県立嵐山史跡の博物館の展示室受付にあります。ここで職員の方に埼玉県比企郡のお城巡りカードのことをお聞きしましてカード集めを別途させて頂きました!ありがとうございます!

2 杉山城(埼玉県) – 続日本100名城 No.119番

戦国時代の築城技術が凝縮された比企丘陵を代表する戦国期の城郭。空堀・土塁・馬出・虎口(こぐち)などの遺構が極めて良好に残ることから、築城技術の教材としても高く評価されています、との事。明確ではないが北条氏の支城とされているようです。きれいに堀、土塁が見やすく整備されています。スタンプは嵐山町役場で押印できました。案内板に従い学校敷地内?(笑)に駐車可能です。

3 忍城(埼玉県) – 続日本100名城 No.118番

石田三成の水攻めに耐えた「浮き城」として有名。2012年公開の映画『のぼうの城」で取り上げられたことから、全国的な知名度に。成田親泰が築城。本丸跡には「御三階櫓」を復元し、行田市郷土博物館として内部公開しています。スタンプは行田市郷土博物館内にて押印。

4月17日 木曜日 2日目

4 沼田城(群馬県) – 続日本100名城 No.116番

築城は沼田万鬼斎顕泰が築城。関東への要路を抑える拠点として、上杉・北条・武田ら戦国大名が争奪を繰り返しました。 1580年、武田勝頼支配の武将・真田昌幸が攻略。真田氏改易により破却された模様。一部石垣が残っています。登城時は早朝ですが桜祭り開催中のようでした。スタンプは駐車場内の沼田市観光案内所内で押せます。

5 名胡桃城(群馬県) – 続日本100名城 No.115番

上野沼田氏(沼田城主)が支城として名胡桃館を築いたのが始まりとされ、その後、武田勝頼が真田昌幸に命じ名胡桃館隣接地に本格的な「名胡桃城」を築城。有名な名胡桃城事件により豊臣秀吉の介入を招き、これがその後の北条小田原征伐につながりました。土塁や曲輪がきれいに整備され見学しやすくなっています。ここを北条と真田で取り合いしたんですね。。スタンプは名胡桃城址案内所で押せます。

6 岩櫃城(群馬県) – 続日本100名城 No.117番

大永年間に斎藤氏が築いたのが始まりと伝わり、武田信玄が真田幸隆に攻略を命じるも、二度攻め落とせなかった難攻不落の山城。中腹に本丸があり急峻な岩山と吾妻川の断崖を天然の要害とする。真田氏の上田城・沼田城を結ぶ防衛網の一角を担いました。空堀、各曲輪、土塁がよく残っています。本丸よりも上にしばらく進んではみましたが前月の金田城を思い出すシチュエーションが出てきたため勇気をもって下山しました。(笑)スタンプは登城口の平沢登山口観光案内所で押せました。偶然ですが名胡桃城と沼田城の100名城スタンプを押していくと真田クリアファイルが頂けました!ありがとうございます(^_-)-☆

ここで、子供のころから大好きな、峠の釜めし、思い出の釜めし。。少し寄り道をして頂きました。。おいしいんですが味だけではない、子供の頃の懐かしさが溢れます。。(#^.^#)

7 龍岡城(長野県) – 続日本100名城 No.129番

明治期に造られた日本でも数少ない西洋式星形要塞、いわゆる日本に2つしかない五稜郭。小規模ながら貴重。廃藩置県を目前に短期間で完成した稀有な近代城郭です。五角形がきれいに残っていて素晴らしいですね。なぜ廃藩置県直前に城を?と思いましたが本藩から分知された新たな「龍岡藩」のための政庁が必要で政情不安定でもあり防御などの必要もあったから、との事のようです。。(納得)スタンプは龍岡城五稜郭案内所内にありました。

8 小諸城(長野県) – 日本100名城 No.28番

天守を失った本丸跡に「懐古神社」や日本庭園を配し、明治期からの公園整備で名高い城。本丸は切岸で囲まれ、石垣は高い直立面を持つ野面積み。中腹に「穴太積み」石垣が見られることから「穴城」とも呼ばれる。も当日は写真を撮る気持ちがなくなるほどの桜フィーバーぶりで登城断念。次回それほど混んでいないときにまた登城させて頂きます。スタンプは懐古園案内所入口で押印。

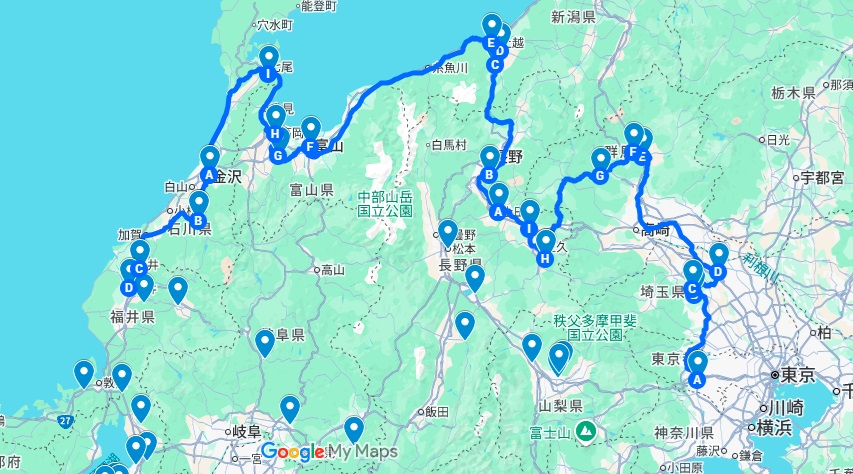

9 上田城(長野県) – 日本100名城 No.27番

真田昌幸が築いた平山城であり、真田昌幸・信之父子の巧みな防衛戦術により、2度にわたり徳川大軍を退かせて、これにより名声が高まり真田氏の軍事的評価を決定づけた城。櫓や石垣が当時を偲ばせくれます。スタンプは上田市観光会館の2階で押させて頂き、そのまま目の前が上田城の門なので歩いて登城していきましたが駐車場は本来の上田城駐車場がいいと思います。そのほうが下からすばらしい石垣を最初にそして忘れずに見ることができます!

4月18日 金曜日 3日目

10 松代城(長野県) – 日本100名城 No.26番

元は武田信玄が1560年頃に築いた海津城!が前身で、千曲川に囲まれた自然の要害を活かした平城です。その後、真田信之が上田から入城し本丸を大改修のうえ「松代城」と改称。以後、真田幸道まで三代にわたり居城。石垣や門、水堀が美しいきれいなお城です。本丸内は桜の木が生い茂っていました。スタンプは真田邸(旧真田家私邸)前のテントで押せました。こういうきれいなお城を見学させて頂くといつもきれいに維持するのも大変だろうなと思ってしまいます。松代城に限ったことではありませんが、皆様ありがとうございます。(^^)

11 鮫ケ尾城(新潟県) – 続日本100名城 No.133番

上杉謙信が武田信玄の北信濃侵攻に備えて整備した連郭式山城。謙信没後に跡目を争った上杉景勝・景虎の争乱(御館の乱)で、景虎は鮫ヶ尾城で最期を迎えた悲劇の城跡として知られています。ちなみに二人とも正式な謙信の養子で景勝が長尾家から景虎が北条家からの養子のようです。仲良くできなかったんですかね。。各曲輪跡、堀切、土塁などが残っています。主郭からはすばらしい眺望が眺められます。スタンプは鮫ヶ尾城跡ビジターセンターで押印。

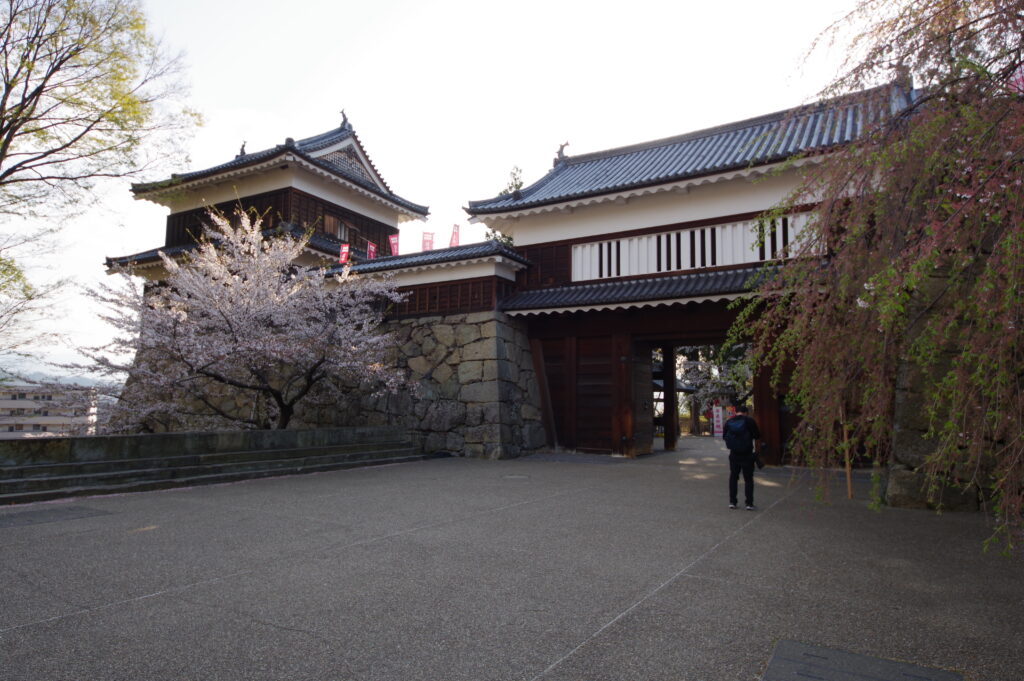

12 高田城(新潟県) – 続日本100名城 No.132番

徳川家康の六男・松平忠輝が築城。天下普請として縄張りは伊達政宗が監督し短期間で完成させたと伝わる。松平忠輝はよくドラマなどで出てくる家康の息子でありながら悲劇の生涯(でも長生き!)を生きた人物として有名ですが高田城築城主だったんですね!知りませんでした!それをスタンプを押させて頂いた三重櫓で知りました。この復元三重櫓は城景に花を咲かせています。

13 春日山城(新潟県) – 日本100名城 No.32番

上杉謙信の居城として有名。戦国屈指の山城で堅固さと眺望の良さが特徴。山全体を利用した巨大な城郭。上杉景勝の時代まで使われたが、後に廃城。本丸・二の丸・三の丸のほか、多くの曲輪や堀切が現存しています。山頂からは上越平野や日本海を一望でき眺望は最高です。上杉謙信の居城、やっと来れました。毘沙門堂や護摩焚き場所の跡もあり当時を偲ぶことができます。上杉家はここから会津、米沢へ、ですか。。スタンプは春日山城跡ものがたり館で押させて頂きました。

4月19日 土曜日 4日目

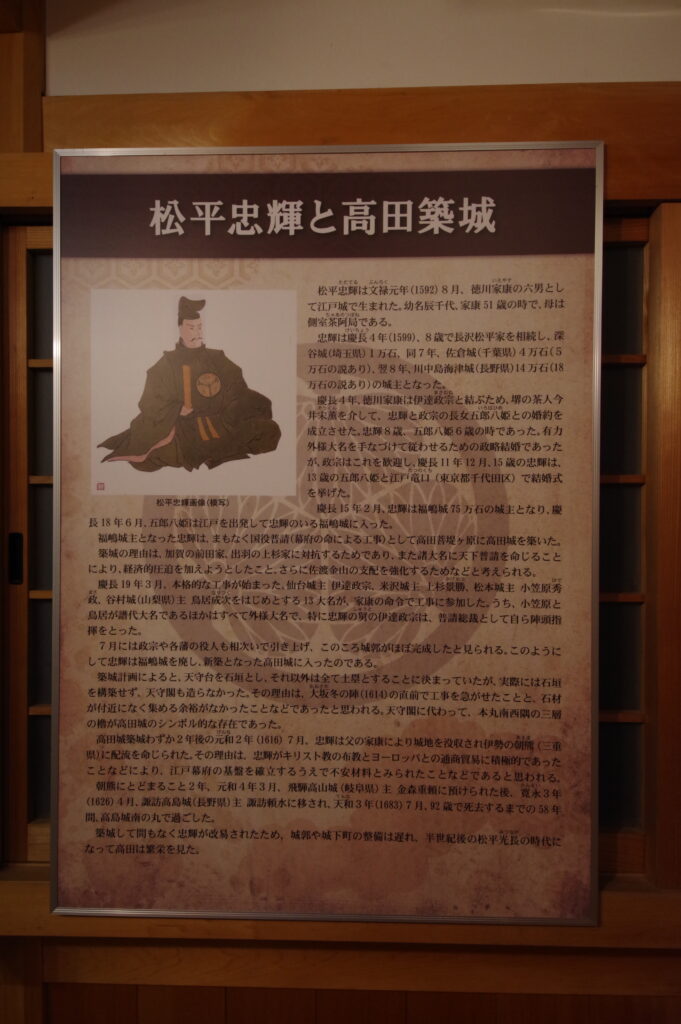

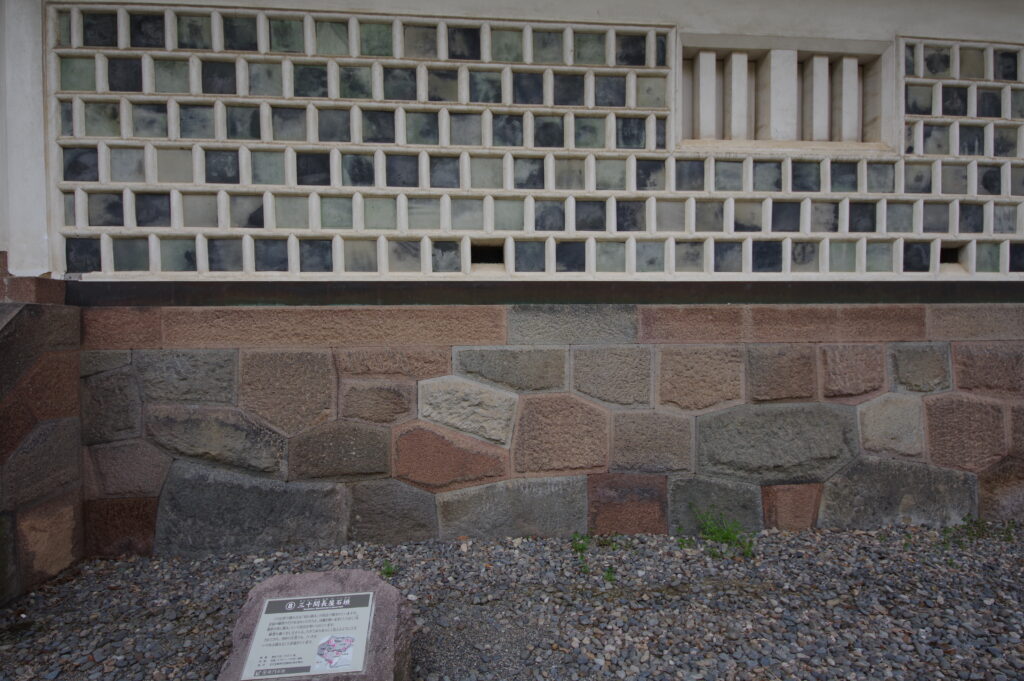

14 富山城(富山県) – 続日本100名城 No.134番

戦国期には神保氏が本拠とし、後に前田利長が居城として大改修しその後も代々前田家が城主に。城の構造は輪郭式で、内堀と石垣がきれいに残されている。再建された模擬天守が富山市郷土博物館となっており石垣、水堀とともに富山城のシンボルとして輝いています。スタンプは城内の富山市郷土博物館内で押印。

15 増山城(富山県) – 続日本100名城 No.135番

築城時期は14世紀末〜15世紀初頭とされ、神保氏が富山城を補完する拠点として使用した模様。上杉謙信や織田軍との抗争の中で何度も攻防があった重要拠点。江戸時代には前田家支配も要塞は必要なく破却模様。駐車場から歩いていきなり曲がるか曲がらないか迷いましたがダムのほうへ曲がって正解だったようです。各曲輪や空堀や土塁がわかりやすく残されています。スタンプは砺波市埋蔵文化財センター(車で5分ほど)で押印。

16 高岡城(富山県) – 日本100名城 No.33番

加賀藩二代藩主前田利長が隠居城として富山城より移り築城。徳川幕府の許可を得て築いたが、一国一城令により廃城。現在は「高岡古城公園」として整備され市民憩いの場。流石、加賀前田100万石ですね。隠居にこの広大な城、ですか(笑)広大な水堀と土塁が当時を偲ばせてくれます。広場あり神社あり、いい公園ですね。スタンプは高岡市立博物館内にて押印。

17 七尾城(石川県) – 日本100名城 No.34番

能登国を治めた畠山氏が築いた大規模な戦国山城。畠山氏が内紛の末に衰退し、上杉謙信が攻略。後に織田信長勢が支配したが、交通の便から七尾城は廃城へ。各曲輪、石垣、堀切、門跡などの遺構が良好に残っています。特に本丸の石垣と七尾湾の眺望が絶景です!スタンプは七尾城史資料館内(車で5分ほど)にて押印させて頂きました。

18 金沢城(石川県) – 日本100名城 No.35番

1583年、前田利家が入城し、以後加賀藩前田家14代の居城。天守は早期に焼失し、以降再建されなかった。城内は石垣の「博物館」とも言われるほど、石垣の積み方が多様。復元された菱櫓・五十間長屋・橋爪門続櫓などが真っ白で美しい。3度目の金沢城ですがスタンプは二の丸案内所、との事でしたが見当たらなく(工事中だから?)でかなり途方にくれましたが五十間長屋内にて押印できました。

4月20日 日曜日 5日目

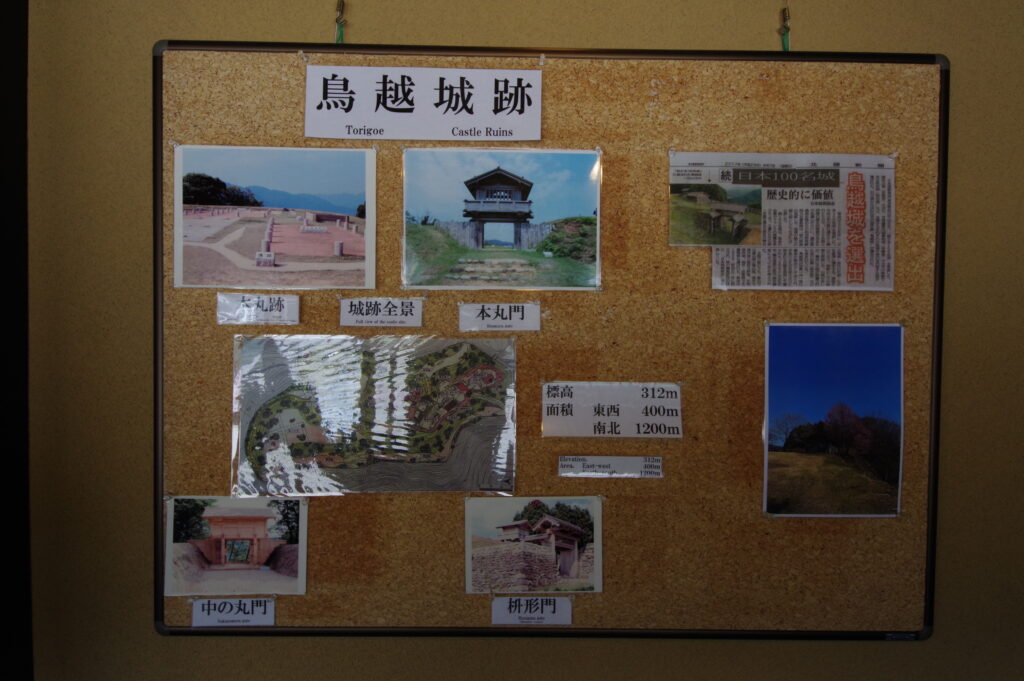

19 鳥越城(石川県) – 続日本100名城 No.136番

戦国時代、加賀一向一揆の拠点城郭。加賀・越前を結ぶ交通の要でもあった。1580年、織田軍(柴田勝家)が加賀一向一揆を鎮圧し、鳥越城も落城。城跡には土塁・堀切・竪堀などが良好に残り眺望も楽しめる、との事も当日は通行止めで登城はできませんでした。代わりに散策していましたらすぐ近くに二曲城があり鳥越城ができる前の本城とのことで登城してきました。スタンプは鳥越城を麓から望める鳥越一向一揆歴史館内にて押印できました。

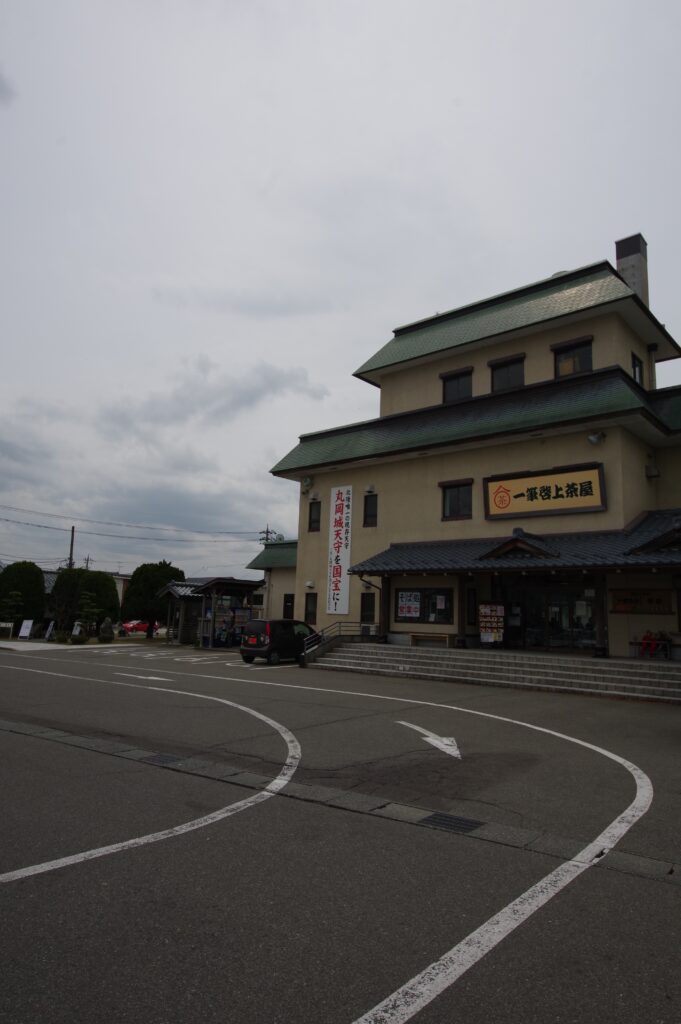

20 丸岡城(福井県) – 日本100名城 No.36番

織田信長の家臣・柴田勝家の甥・柴田勝豊によって築城。現存する天守は、日本最古の様式を残す貴重な建築。二層三階の天守は小ぶりながら威厳があり、城下を一望できます。廃城令の中、地元の努力で天守が残る。ほんとよく残りましたね。柴田勝豊を私は全く知らず北陸ではちょこちょこ聞きますので調べましたら賤ケ岳戦いの豊臣VS柴田で冬で援軍が望めなく勝家とも不和であった?ために勝家を裏切り豊臣方へ寝返ったそうです。その後病気で早くに亡くなったなどの説があるようで。。その後表舞台には出てきません。。真実はいかに、ですね。スタンプは丸岡城天守受付で押印。

この続きは城巡りの旅4月後半へ。。

コメント