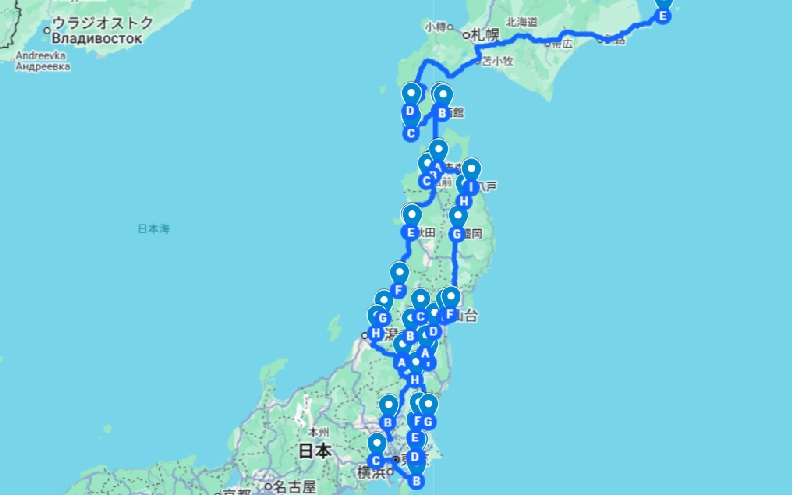

5月旅 前半は千葉から東側の東北地方北上そして、北海道へ

ついに沖縄が残りますがこの度でおおよその200名城巡りが完結。100名城No1の根室チャシ跡群は最後まで悩みましたが悩んでる時間があるなら行ってしまえ!とばかり車で函館⇔根室縦断を慣行(笑)でも以外に運転自体は信号も少なく楽でしたよ。。まぁ北海道ならではの事件はありましたが。。。

以下訪問順に記載

2025年5月10日 土曜日 1日目 スタート

1 大多喜城(千葉県) – 続日本100名城 No.122番

本多忠勝ゆかりの城。あいにくの雨スタート。9時前到着で登城。誰もいません。(笑) この名城巡りをし始めて初めて徳川四天王の本多忠勝の城がここにあったのだと知りました。結構勉強になりますね。まぁ多大な貢献をしたのだからもう少し石高を与えてもいいのでは、と私以外も思う方は多いのではないでしょうか。おっと話が横道に。。近郊のお城ですからまた来ることもあると思います。スタンプは大多喜駅前観光本陣で押させて頂きました!

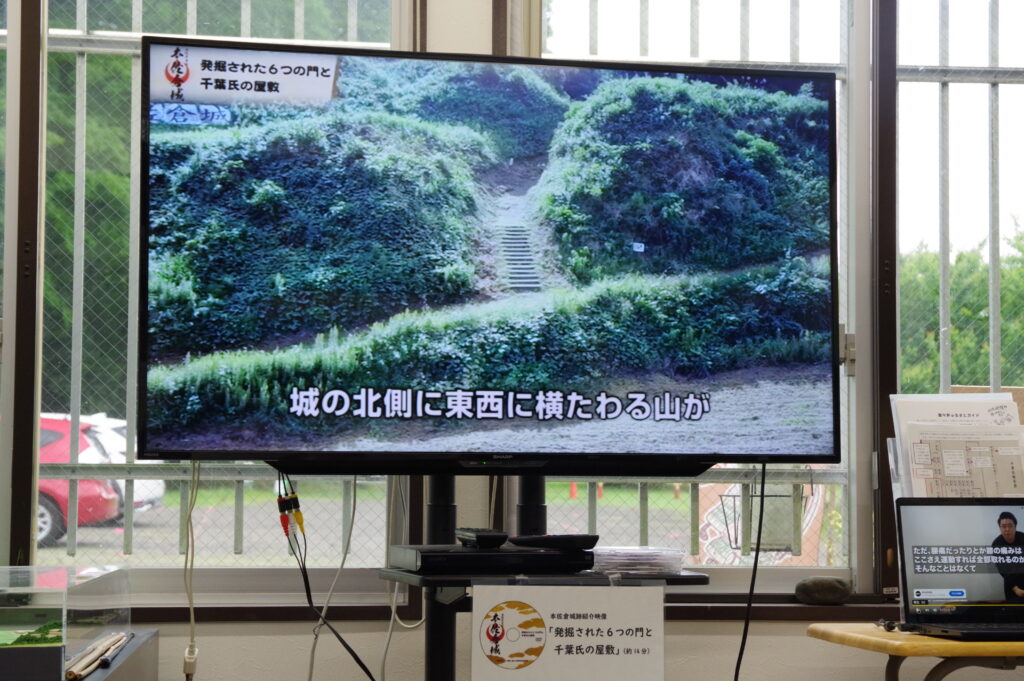

2 本佐倉城(千葉県) – 続日本100名城 No.121番

戦国時代に千葉氏の本拠地として栄える。堅固な空堀や土塁が良好に残る点が最大の特徴。広大な敷地に複数の曲輪が空堀によって分断されていて当時の築城技術と防御思想の高さを示しています。北条方の秋葉氏は北条攻めの後改易された模様でそのまま城も廃城のようです。いい土塁曲輪が残っていますね。スタンプは国史跡本佐倉城跡案内所で押印できました。

3 佐倉城(千葉県) – 日本100名城 No.20番

1610年頃、江戸幕府の重臣土井利勝が築城。関東防衛・江戸防衛のため、旧本佐倉城から拠点を移す形で築かれた。石垣を使わず、土塁と空堀を巧みに配置した「土の城」。ここも名城巡りをしていなければ知らなかった城ですね。本多忠勝に続き土井利勝ですか。。江戸のおひざ元は信頼できる者に任せたんでしょうかね。空堀、曲輪が残っているいい公園です。スタンプは駐車場わきの佐倉城址公園管理センター内で押印。

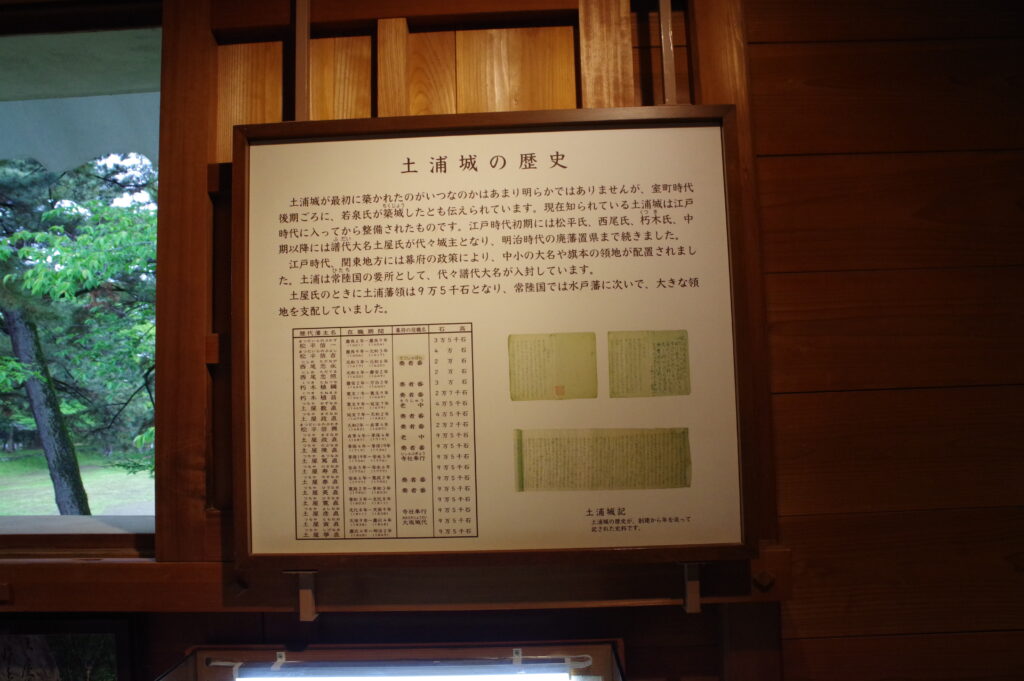

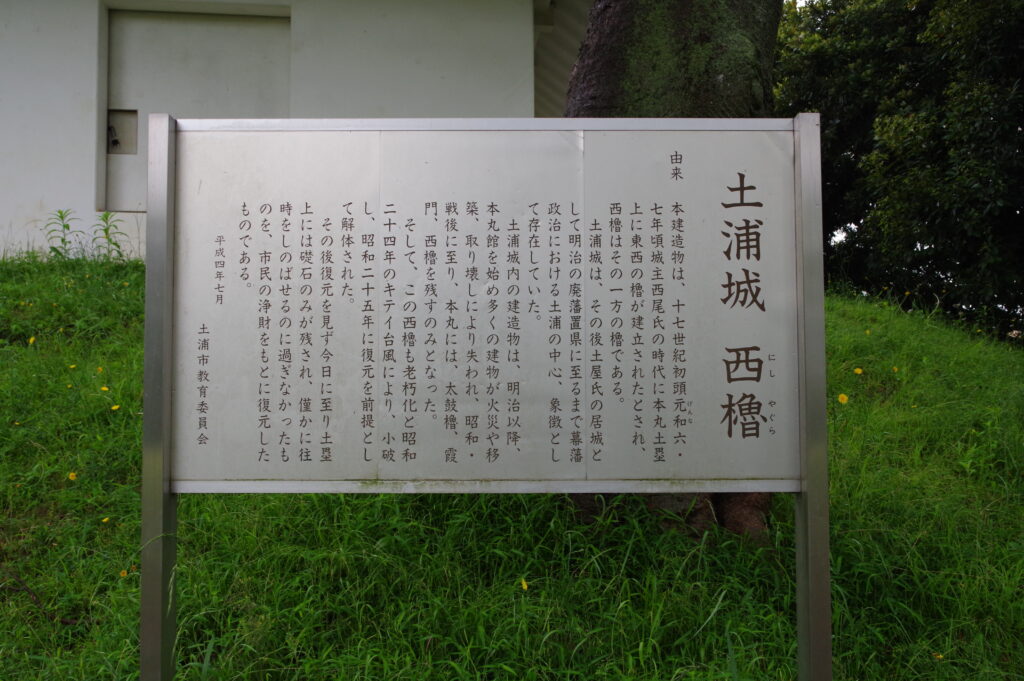

4 土浦城(茨城県) – 続日本100名城 No.113番

戦国時代初期、若泉三郎によって築かれたとされる平城。現存する太鼓門(櫓門)は貴重な江戸時代の遺構。土塁や復元櫓も整備されている歴史公園。江戸時代は土屋氏の居城。太鼓門が非常にレアで現存ということでじっくり拝見させて頂きました。水堀もあってのどかないい公園です。スタンプは東櫓内で押印できました。(無料開館日!でした)

5 笠間城(茨城県) – 続日本100名城 No.112番

笠間城は鎌倉時代初期、笠間時朝により築かれた山城。戦国期には佐竹氏や北条氏が争奪し、江戸時代には笠間藩の政庁として松平など譜代大名により整備。石垣や土塁がよく残っているようですが夕方で雨で、、この日はざっとした見学になってしまいました。スタンプは笠間歴史交流館で押印。

5月11日 日曜日 2日目

6 水戸城(茨城県) – 日本100名城 No.14番

水戸城は鎌倉時代、馬場資幹によって築かれた平山城。戦国期には佐竹氏の居城として整備され1609年、徳川頼房が入城してそれ以降は水戸徳川家の拠点となった。土塁や空堀を巧みに活かした構造で、御三家にふさわしい規模と格式を誇った。薬医門などが現存。2枚目の写真の道は当時は堀ということでかなり深いですね。薬医門を見に行くのも3度目、ですかね。水戸城も復元も含め年々きれいになってきていますね!スタンプは弘道館にて押印できました。

7 白河小峰城(福島県) – 日本100名城 No.13番

白河小峰城は南北朝時代、結城親朝が築いた平山城。江戸時代に丹羽長重が近世城郭として大改修。戊辰戦争では新政府軍と奥羽越列藩同盟軍の激戦地。工事中のようですが石垣や復元三重櫓がとてもいいですね。丹羽長秀の嫡男の長重、色々大変な生涯でしたが秀吉からの大幅減封でも頑張って素晴らしい城を築いたんですね!スタンプは三重櫓内で押印。

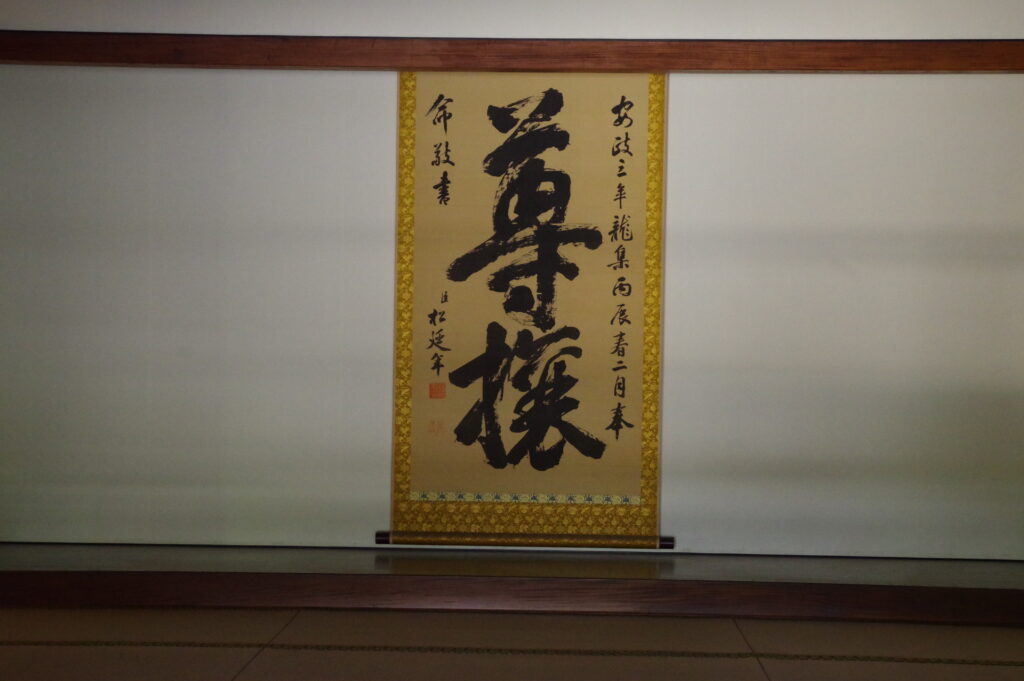

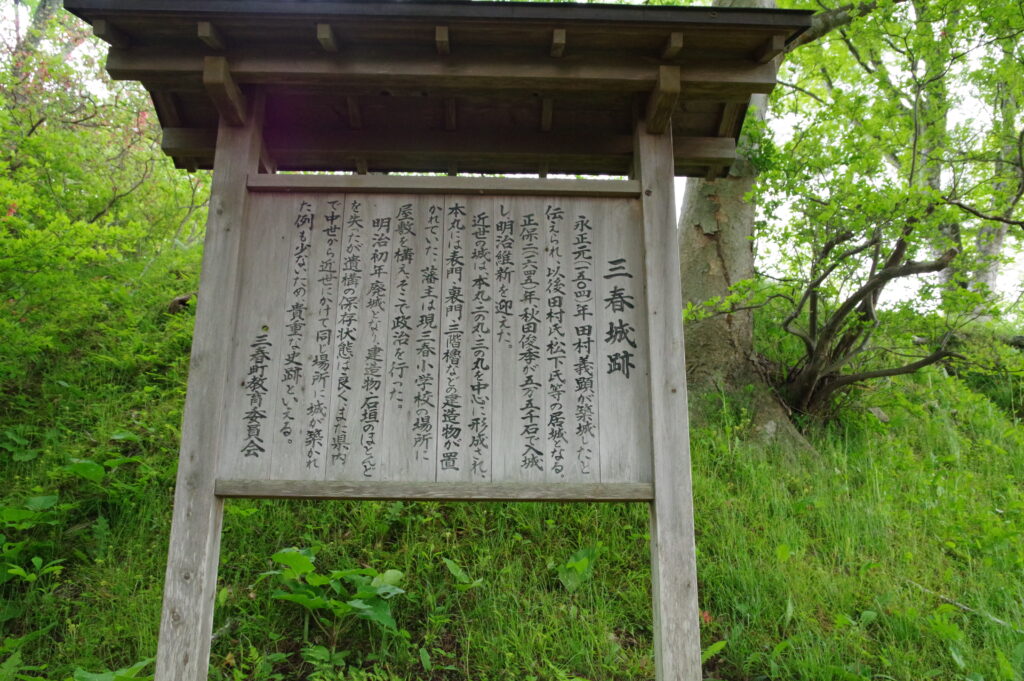

8 三春城(福島県) – 続日本100名城 No.110番

三春城は室町時代に田村氏が築いた山城。戦国期には伊達政宗の母・義姫の実家でもあり、伊達氏と縁深い。江戸時代には丹羽長重の子の光重が入封し、丹羽氏が幕末まで治めたとの事。石垣や土塁が残っていて天気が良ければ見晴らしも最高でしょうね。でもここ三春城に織田の重臣の丹羽長秀、清須会議で秀吉に味方した長秀の家系がずっと続いているんですから大したものですね。(今回この旅で知りました。)スタンプは本丸のボックス内にありました。

9 二本松城(福島県) – 日本100名城 No.11番

二本松城は室町時代に畠山満泰が築いた山城。戦国時代には伊達政宗に攻略され、江戸時代には丹羽氏が藩主として大改修を行い、石垣や三の丸を整備。幕末の戊辰戦争では少年兵を含む二本松藩士が新政府軍と激戦を繰り広げた。今回の東京を出てから間違いなくNo1の石垣や城郭で焦りました。(笑)もちろん初訪です。ふもとの資料館がきれいなだけありますね。天守台からの眺めも最高です。すばらしい城跡です!ただ天守台にずっとカップルがいちゃいちゃしてて写真撮りずらかったのが難点でした(笑)。スタンプはにほんまつ城報館で押印。

5月12日 月曜日 3日目

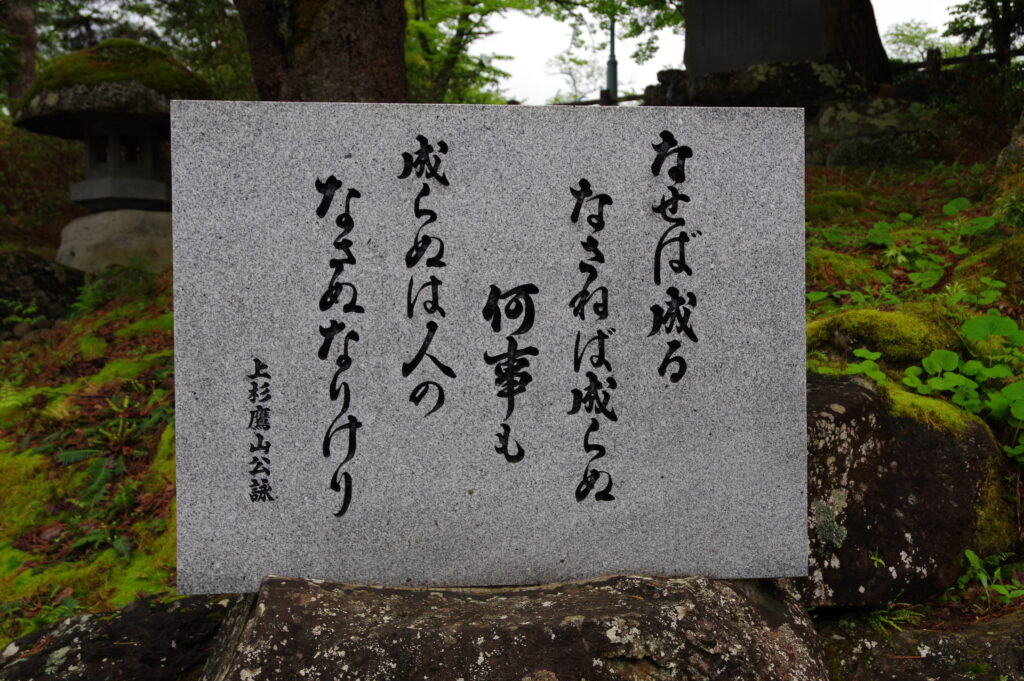

10 米沢城(山形県) – 続日本100名城 No.109番

米沢城は鎌倉時代末期に長井氏が築いた平城。戦国期には伊達政宗の居城として知られる。関ヶ原後、直江兼続が城主として入封し、上杉景勝が会津から米沢へ移されると、以後は上杉氏が幕末まで治めた。上杉鷹山による藩政改革の舞台でもある。内堀はぐるっと歩いて回れる規模です。その周りにも博物館などあり一日ゆっくり過ごしてもいいかなと思う米沢城まわりですね。上杉家も120万石からの減封ですから最初は大変だったでしょうね。スタンプは城内の米沢観光コンベンション協会観光案内所内で押印できました。

11 山形城(山形県) – 日本100名城 No.10番

山形城は最上氏の祖・斯波兼頼が築いた平城。最上義光が関ヶ原前後に本格改修し、広大な三の丸を備える近世城郭に発展させる。東北随一の大城郭。義光没後、最上家はほぼ改易され江戸時代は譜代・外様の大名が交代で治める。堀や石垣、復元された門や櫓など出羽57万石の威風堂々な城郭が垣間見えますね。素晴らしいです。さらに工事か発掘をしているのが伺えました。これからも山形城は期待できそうですね。(最上家のお家騒動って。。。勉強不足。。)スタンプは二の丸東大手門櫓内で押印。

12 白石城(宮城県) – 続日本100名城 No.105番

白石城は鎌倉時代に刈田氏が築いたとされる平山城。戦国期には伊達氏と相馬氏の境界にありたびたび戦場となった。江戸時代初期、伊達政宗の重臣・片倉景綱が城主となり明治まで片倉氏が白石を治めた。伊達家の要地として幕府から一国一城令の例外を認められた稀有な城。復元三階櫓は木造で復元されている。見学城郭としては小規模の部類かもしれませんがとてもきれいにまとめられたお城だと思いました。片倉小十郎のように上の人から信用される人物になりたいものですね(笑)。スタンプは白石城天守入口で押印。市役所駐車場に駐車させて頂き登城いたしました。

13 仙台城(宮城県) – 日本100名城 No.8番

仙台城は1601年、伊達政宗が東北支配の拠点として築いた平山城。別名「青葉城」。広瀬川と断崖を天然の防御線とし隅櫓を配置。大規模な石垣や堀を備え伊達家の本拠として発展。この仙台城はいつも思うのですが本丸みて銅像見て眺めいいねで終わり、ではないような気がしているんですがどうなんでしょうか。伊達家代々のお城ですよ!宮城県や文化庁に期待しています!(笑)ただ広瀬川のあたりなんか工事してますよね。。数年後大きく変わってるんですか。。すいませんつい熱くなりました(笑)。スタンプは本丸奥の(手前ではない)仙台城見聞館で押印。3度目の登城で初スタンプです。

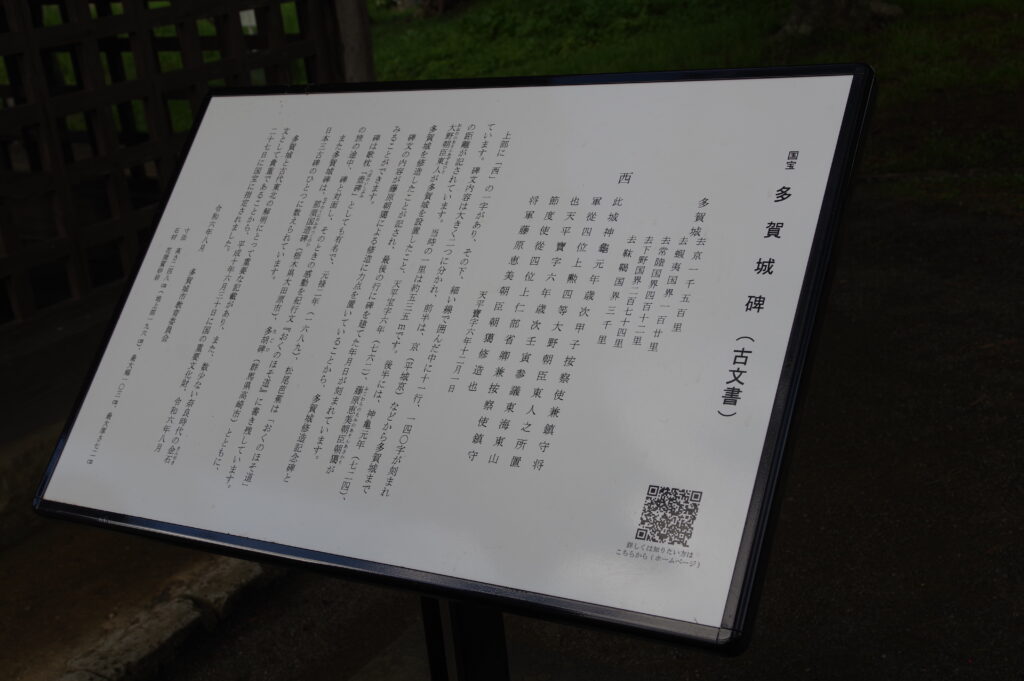

14 多賀城(宮城県) – 日本100名城 No.7番

奈良時代の聖武天皇の命で大野東人により築かれた陸奥国の国府・鎮守府で、律令国家の東北支配の拠点。蝦夷との戦いや地方統治に重要な役割を果たし、現在も石敷きの政庁跡や礎石が良好に保存されている。スタンプは多賀城跡管理事務所で押印。こちらに先に来ると政庁跡は上から下りながら見学することになります。昔の民のように下から上がりたいのであれば多賀城跡駐車場をお勧めします。ちなみにもう交換されてればいいのですがスタンプの4隅が真っ黒でひどいです。。多賀城も読めない。。(笑)

5月13日 火曜日 4日目

15 盛岡城(岩手県) – 日本100名城 No.6番

江戸時代初期の1611年、南部利直が築城。石垣が美しく、三方を川に囲まれた天然の要害。城主は南部氏が明治維新まで約260年間治めた。とのことで南部氏がずっと盛岡城に居城していたのは初めて知りました。南部氏は東北では名門ですものね。城は石垣や天守台、堀がとてもいい感じで残っています。とてもきれいな城跡です。スタンプはもりおか歴史文化館にて押印させて頂きました。

16 九戸城(岩手県) – 続日本100名城 No.104番

室町時代末期に九戸政実が築城した山城。堅固な自然地形を活かした防御力が特徴。1570年代の「九戸政実の乱」で有名で、南部氏に対抗した歴史がある。城主は南部氏支配の九戸氏が中心。曲輪や空堀がわかりやすくよく残っています。東北の南部氏を語るには重要なお城なんですね。スタンプは九戸城ガイドハウスにて押印。

17 根城(青森県) – 日本100名城 No.5番

鎌倉時代末期の13世紀に安東氏が築城した平山城で津軽地方の政治・軍事の中心地。堀や土塁、自然の川を利用した堅固な防御施設が特徴。安東氏が約300年間城主を務め東北地方の有力大名として繁栄した城。関ケ原以降安東氏は改易され南部氏支配になった模様です。うーん。知らないこと多いですね。奥に行くと復元された館などあり当時の生活などを偲べます。スタンプはその「根城の広場」料金所にて押印。

5月14日 水曜日 5日目

この日は早朝の青函連絡船で青森から函館へ

18 五稜郭(北海道) – 日本100名城 No.2番

1864年に幕府が築いた西洋式の星形要塞で日本初の洋式城郭。五稜郭の独特な五角形の形状は、防御力と視認性に優れ、近代的な砲台配置が特徴。戊辰戦争の函館戦争で最後の激戦地となる。さすが修学旅行の学生など多数の観光客で賑わっています。以前若いころにきていますが復元箱館奉行所は初めてでした。きれいに復元されていて展示もわかりやすくまとめられています。石垣、五角形の水堀、独特の城郭、いつまでも残していただきたいですね。スタンプは箱館奉行所正面前の休憩所建物に設置されていました。

19 志苔館(北海道) – 続日本100名城 No.101番

室町時代中期の15世紀頃に和人によって築かれたとされる道南十二館の一つ。堀と土塁による防御構造が今も良好に残る。築城者や城主の詳細は不明。土塁がわかりやすくよく残っていて感心します。スタンプは志苔館内休憩施設内ボックスにありました。駐車場は一枚目の写真で、あるにはありますがスリップするほどの急斜面を登ります。なので私の次に来られた方は少し離れた別のところに停めていたようです。

20 松前城(北海道) – 日本100名城 No.3番

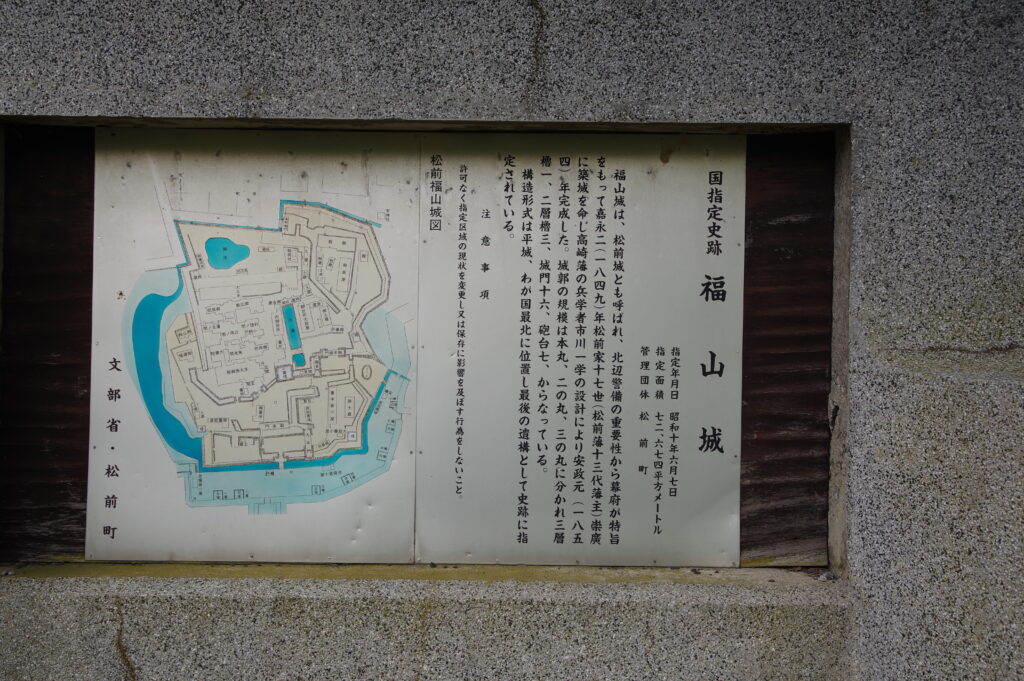

松前藩が築いた近世日本最後の日本式城郭で、海に面した珍しい平山城。海防強化を目的に幕府の許可を得て築城、天守や石垣が美しく整備された。城主は松前氏で蝦夷地支配を任された大名として独自の交易や統治を行った。車で天守よりも上に行けてしまい写真も天守を通り過ぎて門などを撮りに行っています。北海道唯一といっていい日本式城郭。感慨深いです。スタンプは松前城天守内にて押印。

初めてのマイカーで北海道へ渡る。。なかなかドキドキしましたがそれをそうと悟られないようにするのが大変でした(笑)トラックが結構乗ってくるんですね。平日ということもありマイカーは数台でしょうか、それほどでもなかったです。船内にはいくつかの大部屋があり雑魚寝などもでき、もちろん椅子席でのんびりもでき4時間程度で到着でした。たまに船もいいものですね。。

コメント